Reparaturauftrag Kfz: Mustervorlagen für Werkstätten und Privatpersonen

Ein Kfz-Reparaturauftrag ist essenziell für Werkstätten und Privatpersonen, um Reparaturen rechtssicher zu dokumentieren. Der Artikel erklärt die Bedeutung eines Reparaturauftrags, beleuchtet rechtliche Grundlagen und zeigt die Unterschiede zwischen gewerblichen und privaten Nutzern. Zudem werden die wichtigsten Bestandteile eines Reparaturauftrags erläutert und Vorlagen vorgestellt. Digitale und Papierformulare werden verglichen, und Tipps zur rechtssicheren Erstellung gegeben. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft beim Ausfüllen, während häufige Fehler aufgezeigt werden. Auch der Versicherungsfall und die Zukunft digitaler Reparaturaufträge werden behandelt. Abschließend bietet der Artikel eine FAQ-Sektion und weiterführende Ressourcen.

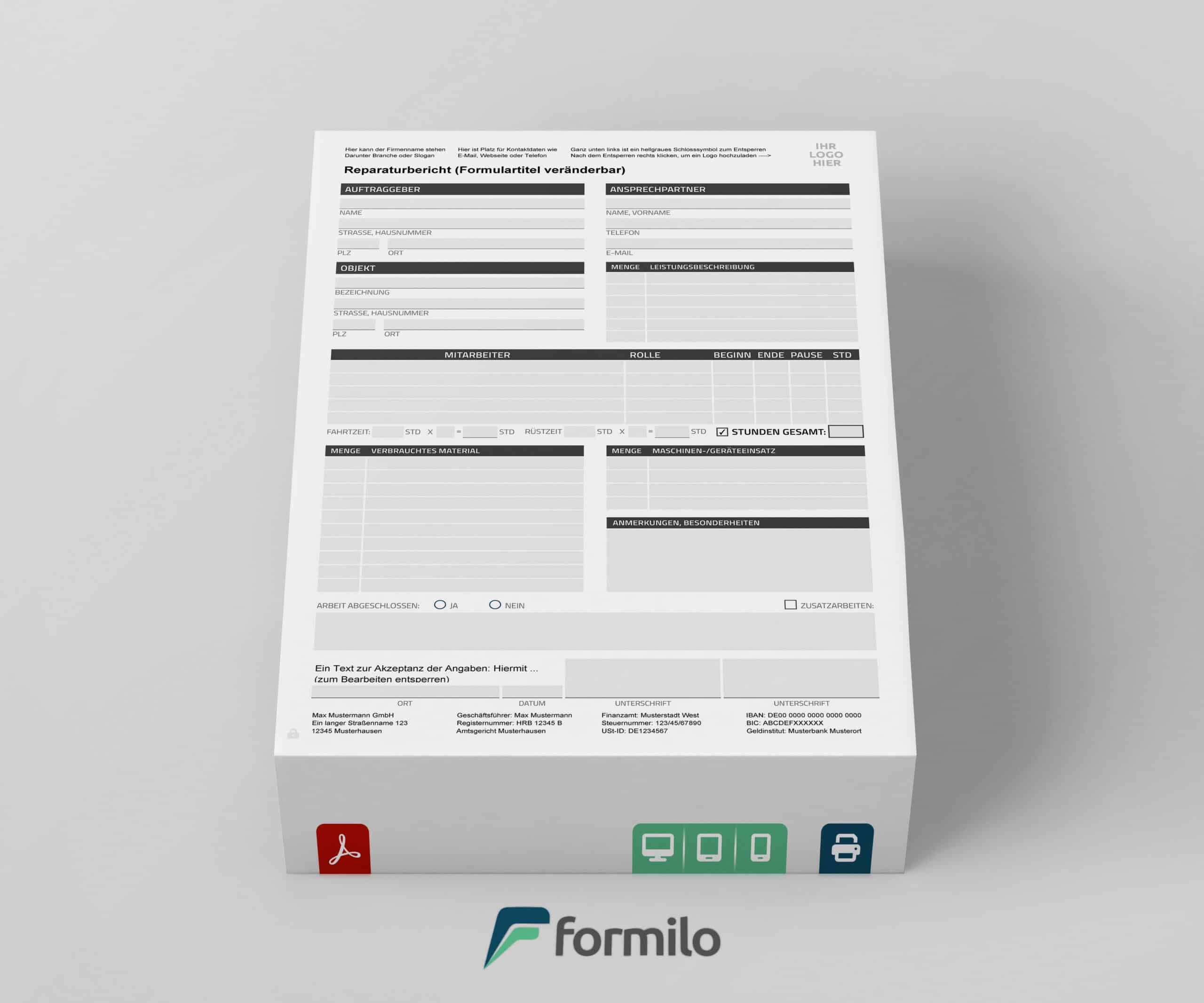

Suchen Sie eine Vorlage für einen Reparaturbericht?

Laden Sie eine bereits vorbereitete Version herunter oder lassen Sie eine individuell angepasste Vorlage erstellen.

Reparaturauftrag Kfz: Mustervorlagen für Werkstätten und Privatpersonen

Ein Kfz-Reparaturauftrag ist ein unverzichtbares Dokument für Werkstätten und Privatpersonen, um die Reparatur eines Fahrzeugs schriftlich festzuhalten. Er schützt beide Parteien vor Missverständnissen und stellt eine verbindliche Vereinbarung über die auszuführenden Arbeiten dar. Eine gut strukturierte Vorlage spart Zeit und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen erfasst werden.

- Ein Reparaturauftrag dokumentiert die zu erledigenden Arbeiten und Kosten.

- Er dient als rechtliche Absicherung für Werkstätten und Fahrzeughalter.

- Eine detaillierte Beschreibung verhindert spätere Unklarheiten.

- Mustervorlagen erleichtern die schnelle und professionelle Auftragserstellung.

- Sowohl Papierformulare als auch digitale Lösungen sind möglich.

- Rechtliche Vorgaben müssen bei der Erstellung beachtet werden.

- Eine klare Gliederung sorgt für bessere Verständlichkeit.

- Vorlagen helfen, Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.

Warum ist ein Reparaturauftrag für Kfz wichtig?

Ein Reparaturauftrag ist weit mehr als nur ein einfaches Formular – er stellt eine rechtliche Absicherung für Werkstätten und Fahrzeughalter dar. Durch eine detaillierte Auflistung der durchzuführenden Arbeiten und der vereinbarten Kosten lassen sich Missverständnisse vermeiden. Zudem dient das Dokument als Nachweis für den erbrachten Service und kann im Streitfall herangezogen werden.

Werkstätten profitieren von klaren Vereinbarungen, da so Zahlungsausfälle oder Diskussionen über den Leistungsumfang vermieden werden. Für Kunden bietet ein schriftlicher Reparaturauftrag Transparenz über die Kosten und gewährleistet, dass nur vereinbarte Arbeiten durchgeführt werden. Besonders in Versicherungsfällen ist ein präziser Reparaturauftrag essenziell, da Versicherer detaillierte Nachweise verlangen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Effizienzsteigerung: Standardisierte Vorlagen helfen Werkstätten, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und Arbeitsprozesse zu optimieren. Zudem werden durch klare Vorgaben Fehler bei der Auftragserstellung reduziert.

- Rechtssicherheit: Ein Reparaturauftrag schützt Werkstätten und Kunden vor Streitigkeiten.

- Kostentransparenz: Kunden wissen genau, welche Kosten auf sie zukommen.

- Vermeidung von Missverständnissen: Alle Arbeiten werden schriftlich fixiert.

- Effizienzsteigerung: Standardisierte Formulare sparen Zeit und reduzieren Fehler.

- Nachweis für Versicherungen: Detaillierte Dokumentation erleichtert die Abrechnung mit Versicherungen.

- Verbindlichkeit: Der Auftrag dient als rechtsgültige Vereinbarung zwischen den Parteien.

Rechtliche Anforderungen an einen Reparaturauftrag

Ein Kfz-Reparaturauftrag unterliegt rechtlichen Vorgaben, die sowohl für Werkstätten als auch für Kunden relevant sind. Er stellt eine verbindliche Vereinbarung dar und sollte alle wesentlichen Punkte enthalten, um Missverständnisse oder rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Nach § 631 BGB handelt es sich bei einem Reparaturauftrag um einen Werkvertrag. Die Werkstatt verpflichtet sich, eine bestimmte Leistung zu erbringen, während der Kunde zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet ist. Ein rechtssicherer Reparaturauftrag sollte alle relevanten Vertragsbestandteile schriftlich fixieren, darunter die Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten, die voraussichtlichen Kosten und eventuelle Zusatzleistungen.

Wichtige Aspekte sind zudem das Widerrufsrecht für Verbraucher, die Einhaltung der Gewährleistungspflichten gemäß § 634 BGB und die korrekte Formulierung von Haftungsausschlüssen. Bei digitalen Reparaturaufträgen ist die rechtskonforme Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten nach der DSGVO erforderlich.

Wichtige Bestandteile eines Reparaturauftrags

Ein Kfz-Reparaturauftrag muss bestimmte Informationen enthalten, um rechtssicher und nachvollziehbar zu sein. Diese Angaben sorgen für Transparenz zwischen Werkstatt und Kunde und verhindern Missverständnisse. Eine gut strukturierte Vorlage hilft dabei, alle relevanten Details zu erfassen.

Zu den essenziellen Bestandteilen gehören die Identifikation des Fahrzeugs, eine genaue Beschreibung der gewünschten oder notwendigen Arbeiten sowie die voraussichtlichen Kosten. Darüber hinaus sollte der Auftrag Regelungen zu eventuellen Zusatzkosten oder Mehrarbeiten enthalten.

Auch Vereinbarungen zu Gewährleistung, Haftung und Zahlungsmodalitäten sollten klar definiert sein. Diese Aspekte sind nicht nur für die Rechtssicherheit wichtig, sondern auch für eine reibungslose Abwicklung des Auftrags.

- Kundendaten: Name, Anschrift und Kontaktdaten des Auftraggebers.

- Fahrzeugdaten: Hersteller, Modell, Kennzeichen, Fahrgestellnummer und Kilometerstand.

- Beschreibung der Arbeiten: Detaillierte Auflistung der Reparaturen oder Wartungen.

- Kostenvoranschlag: Voraussichtliche Kosten für Ersatzteile und Arbeitsaufwand.

- Zusätzliche Kosten: Regelungen zu Mehrarbeiten oder unvorhergesehenen Kosten.

- Gewährleistung und Haftung: Informationen zur Sachmängelhaftung und Garantie.

- Zahlungsmodalitäten: Vereinbarungen zu Anzahlung, Rechnungstellung und Fälligkeit.

Unterschiede zwischen Werkstätten und Privatpersonen beim Reparaturauftrag

Ein Kfz-Reparaturauftrag kann sowohl von professionellen Werkstätten als auch von Privatpersonen genutzt werden. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede in der rechtlichen Bindung, den Anforderungen und der Dokumentation.

Werkstätten sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Vorgaben einzuhalten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Sachmängelhaftung, detaillierte Rechnungsstellung und das Bereitstellen einer transparenten Kostenübersicht. Zudem unterliegen sie der Gewerbeordnung und müssen steuerliche Regelungen beachten.

Privatpersonen hingegen haben keine gewerblichen Pflichten, sollten aber dennoch auf eine klare Dokumentation achten. Insbesondere bei Reparaturen zwischen Privatleuten kann ein schriftlicher Auftrag spätere Streitigkeiten verhindern. Hier liegt der Fokus oft auf einer einfachen, formlosen Vereinbarung ohne detaillierte Vertragsklauseln.

Reparaturauftrag Kfz: Mustervorlagen und ihre Einsatzmöglichkeiten

Mustervorlagen für Kfz-Reparaturaufträge erleichtern die Erstellung und gewährleisten, dass alle wichtigen Details enthalten sind. Sie können individuell angepasst werden und helfen sowohl Werkstätten als auch Privatpersonen, einen rechtssicheren und übersichtlichen Auftrag zu erstellen.

Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Arten von Vorlagen. Werkstätten nutzen in der Regel standardisierte Dokumente mit festen Vertragsklauseln, während Privatpersonen oft einfachere Formate bevorzugen. Zudem gibt es digitale Vorlagen, die direkt am Computer oder Smartphone ausgefüllt werden können.

Durch eine geeignete Vorlage wird der Verwaltungsaufwand reduziert und die Bearbeitung beschleunigt. Zudem helfen digitale Versionen dabei, Reparaturaufträge langfristig zu archivieren und bei Bedarf schnell abzurufen.

- Standardisierte Werkstattvorlagen: Enthalten alle rechtlichen Pflichtangaben und gewerblichen Klauseln.

- Formlose Privatvorlagen: Einfache Dokumente für private Reparaturvereinbarungen.

- Digitale Vorlagen: Zum direkten Ausfüllen und Speichern auf PC oder Smartphone.

- PDF- und Word-Dokumente: Anpassbare Formate für verschiedene Einsatzzwecke.

- Kostenlose Vorlagen: Online verfügbar, meist mit Basisangaben für einfache Nutzung.

- Premium-Vorlagen: Enthalten zusätzliche Klauseln und anpassbare Vertragsbedingungen.

Tipps zur Erstellung eines rechtssicheren Reparaturauftrags

Ein gut formulierter Reparaturauftrag schützt sowohl Werkstätten als auch Kunden vor Missverständnissen und rechtlichen Streitigkeiten. Um sicherzustellen, dass das Dokument alle notwendigen Informationen enthält, sollten einige wesentliche Punkte beachtet werden.

Die genaue Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten ist essenziell. Vage Formulierungen können zu Unklarheiten führen und im Streitfall problematisch sein. Zudem sollte der Auftrag Informationen zu möglichen Zusatzkosten und Zahlungsmodalitäten enthalten.

Ein rechtssicherer Reparaturauftrag muss die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Dazu gehören unter anderem die Angabe von Gewährleistungsfristen, Haftungsklauseln und die Zustimmung des Kunden zu möglichen Nachbesserungen.

- Verwenden Sie eine klare und präzise Sprache.

- Listen Sie alle Reparaturmaßnahmen detailliert auf.

- Geben Sie einen realistischen Kostenvoranschlag an.

- Definieren Sie die Zahlungsbedingungen eindeutig.

- Berücksichtigen Sie gesetzliche Vorgaben zur Gewährleistung.

- Regeln Sie den Umgang mit unvorhergesehenen Zusatzkosten.

- Nutzen Sie standardisierte Vorlagen für mehr Rechtssicherheit.

- Lassen Sie den Auftrag vom Kunden unterzeichnen.

Digitale vs. Papier-Formulare: Vor- und Nachteile

Die Wahl zwischen digitalen und Papierformularen hängt von den individuellen Anforderungen einer Werkstatt oder einer Privatperson ab. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Situation eine Rolle spielen.

Digitale Formulare bieten eine einfache Speicherung, schnelle Bearbeitung und können direkt per E-Mail versendet werden. Zudem ermöglichen sie eine automatisierte Verarbeitung und reduzieren den Papierverbrauch. Allerdings erfordern sie technische Ausstattung und sind anfälliger für Systemfehler oder Datenverluste.

Papierformulare hingegen sind unabhängig von technischer Infrastruktur und lassen sich direkt vor Ort ausfüllen. Sie sind jedoch weniger flexibel, nehmen physischen Platz ein und können verloren gehen. In vielen Werkstätten wird daher ein hybrider Ansatz genutzt, bei dem beide Varianten kombiniert werden.

Kostenlose und kostenpflichtige Vorlagen: Was lohnt sich mehr?

Beim Erstellen eines Kfz-Reparaturauftrags stehen Werkstätten und Privatpersonen vor der Wahl zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Vorlagen. Beide Varianten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, abhängig von den individuellen Anforderungen.

Kostenlose Vorlagen sind leicht zugänglich und bieten eine solide Basis für einfache Reparaturaufträge. Sie sind jedoch oft allgemein gehalten und bieten keine spezifischen rechtlichen Anpassungen. Zudem fehlt häufig die Möglichkeit, individuelle Klauseln oder Firmendaten direkt zu integrieren.

Kostenpflichtige Vorlagen hingegen sind professionell gestaltet, beinhalten rechtssichere Formulierungen und können individuell angepasst werden. Sie bieten oft erweiterte Funktionen, wie digitale Signaturen oder automatisierte Berechnungen, sind jedoch mit einem einmaligen oder wiederkehrenden Kostenaufwand verbunden.

- Kostenlose Vorlagen: Gut für einfache Aufträge, aber oft unvollständig.

- Rechtssicherheit: Bezahlte Vorlagen enthalten meist juristisch geprüfte Inhalte.

- Anpassbarkeit: Kostenpflichtige Versionen bieten mehr Individualisierungsmöglichkeiten.

- Professioneller Eindruck: Hochwertige Vorlagen stärken das Vertrauen der Kunden.

- Langfristige Nutzung: Investition in kostenpflichtige Vorlagen lohnt sich für regelmäßigen Gebrauch.

- Funktionalität: Premium-Versionen bieten oft digitale Features wie Automatisierung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Reparaturauftrag ausfüllen

Ein korrekt ausgefüllter Reparaturauftrag stellt sicher, dass alle relevanten Informationen dokumentiert sind und Missverständnisse vermieden werden. Die folgende Anleitung hilft dabei, einen vollständigen und rechtskonformen Auftrag zu erstellen.

Zunächst müssen die Basisdaten des Kunden und Fahrzeugs erfasst werden. Dazu gehören Name, Anschrift, Fahrzeugmodell, Kennzeichen und Kilometerstand. Anschließend werden die gewünschten Reparaturen detailliert beschrieben, um spätere Unklarheiten zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kostenvoranschlag. Hier sollten alle voraussichtlichen Kosten für Arbeitszeit und Ersatzteile aufgeführt werden. Zudem ist es ratsam, Regelungen zu unvorhergesehenen Mehrkosten festzulegen. Abschließend muss der Kunde den Auftrag unterzeichnen, um die Vereinbarung verbindlich zu machen.

- Tragen Sie die Kundendaten und Fahrzeugdetails ein.

- Beschreiben Sie die gewünschten Reparaturleistungen exakt.

- Geben Sie einen realistischen Kostenvoranschlag an.

- Definieren Sie Bedingungen für zusätzliche Arbeiten.

- Erfassen Sie die voraussichtliche Dauer der Reparatur.

- Fügen Sie Hinweise zu Garantie und Gewährleistung hinzu.

- Lassen Sie den Kunden den Auftrag unterschreiben.

- Speichern oder archivieren Sie den Auftrag für spätere Referenz.

Fehler vermeiden: Häufige Probleme bei Kfz-Reparaturaufträgen

Ein fehlerhafter Reparaturauftrag kann zu Missverständnissen, finanziellen Verlusten oder rechtlichen Problemen führen. Viele dieser Fehler lassen sich durch eine sorgfältige Erstellung vermeiden. Eine klare Struktur und vollständige Angaben sind essenziell, um spätere Streitigkeiten zu verhindern.

Oft fehlen wichtige Angaben, wie eine detaillierte Leistungsbeschreibung oder ein Kostenvoranschlag. Auch unklare Formulierungen oder widersprüchliche Klauseln können problematisch sein. Zudem kann die fehlende Unterschrift des Kunden dazu führen, dass der Auftrag nicht rechtskräftig ist.

Werkstätten und Privatpersonen sollten sicherstellen, dass alle Vereinbarungen schriftlich fixiert sind. Eine standardisierte Vorlage hilft, alle relevanten Punkte zu berücksichtigen und Fehler zu vermeiden.

- Unvollständige Angaben: Fehlende Kundendaten oder Fahrzeugdetails.

- Fehlender Kostenvoranschlag: Keine klare Angabe der zu erwartenden Kosten.

- Unklare Formulierungen: Vage oder missverständliche Leistungsbeschreibungen.

- Fehlende Unterschrift: Der Auftrag ist ohne Kundenunterschrift nicht verbindlich.

- Keine Regelung zu Zusatzkosten: Unerwartete Kosten führen zu Streitigkeiten.

- Unzureichende Dokumentation: Keine Kopie für den Kunden oder die Werkstatt.

Reparaturaufträge im Versicherungsfall: Was ist zu beachten?

Wenn eine Kfz-Reparatur von der Versicherung übernommen wird, gelten besondere Anforderungen an den Reparaturauftrag. Versicherungen verlangen eine detaillierte Dokumentation der Schäden, der geplanten Reparaturen und der anfallenden Kosten.

Ein wesentlicher Punkt ist die Schadensbeschreibung. Diese muss exakt festhalten, welche Teile betroffen sind und ob der Schaden durch einen Unfall, Vandalismus oder andere Einflüsse entstanden ist. Zudem müssen Werkstätten oft vorab eine Freigabe der Versicherung einholen.

Die Abrechnung erfolgt entweder direkt mit der Versicherung oder über den Kunden. In beiden Fällen ist eine klare Vereinbarung über den Zahlungsprozess notwendig. Fehlende oder ungenaue Angaben können dazu führen, dass die Versicherung die Kostenübernahme verweigert.

Zukunft der Reparaturaufträge: Automatisierung und digitale Prozesse

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Reparaturaufträge erstellt, verwaltet und abgewickelt werden. Moderne Werkstätten setzen zunehmend auf automatisierte Prozesse, um den administrativen Aufwand zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Digitale Reparaturaufträge ermöglichen eine schnellere Bearbeitung, da Kunden ihre Daten online eingeben und Werkstätten diese direkt in ihre Systeme übernehmen können. Zudem bieten digitale Signaturen und cloudbasierte Speicherung eine höhere Sicherheit und bessere Nachverfolgbarkeit.

Auch künstliche Intelligenz und automatisierte Kostenschätzungen spielen eine immer größere Rolle. Systeme können basierend auf Fahrzeugdaten und früheren Reparaturen präzise Vorhersagen treffen, welche Arbeiten notwendig sind. Dadurch lassen sich Reparaturprozesse weiter optimieren.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Kfz-Reparaturauftrag

Viele Kunden und Werkstätten haben ähnliche Fragen zum Thema Kfz-Reparaturauftrag. Hier sind die wichtigsten Antworten zusammengefasst, um Missverständnisse zu vermeiden und den Prozess zu erleichtern.

Ja, er stellt einen Werkvertrag nach § 631 BGB dar.

Kundendaten, Fahrzeugdetails, Leistungsbeschreibung, Kosten.

Privatpersonen haben unter bestimmten Bedingungen ein Widerrufsrecht.

Diese müssen mit dem Kunden abgesprochen und dokumentiert werden.

Er ist eine unverbindliche Schätzung, außer es wurde anders vereinbart.

In der Regel mindestens zwei Jahre aus steuerlichen Gründen.

Ja, viele Werkstätten nutzen mittlerweile digitale Formulare.

Der Kunde kann rechtliche Schritte einleiten oder eine Nachbesserung fordern.

Fazit und weiterführende Ressourcen

Ein Kfz-Reparaturauftrag ist ein essenzielles Dokument für Werkstätten und Privatpersonen, um Reparaturen transparent und rechtssicher abzuwickeln. Die Wahl zwischen Papier- und Digitalformularen hängt von den individuellen Anforderungen ab, wobei digitale Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Durch die Nutzung von Mustervorlagen lassen sich häufige Fehler vermeiden und der Verwaltungsaufwand reduzieren. Werkstätten sollten darauf achten, alle relevanten Angaben zu erfassen und den Auftrag klar zu formulieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Wer weiterführende Informationen sucht, findet zahlreiche Online-Ressourcen mit rechtlichen Hinweisen, Vorlagen und digitalen Lösungen. Der Einsatz automatisierter Prozesse wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen und den Reparaturablauf weiter optimieren.