Dokumentation von Reparaturen: Was nicht fehlen darf

Ein sorgfältig erstellter Reparaturbericht ist im Handwerk mehr als nur eine Formalität – er erfüllt betriebliche, rechtliche und qualitative Anforderungen. Der Artikel zeigt, welche Inhalte in keiner Reparaturdokumentation fehlen dürfen: von der Fehlerbeschreibung über Arbeitszeiten bis hin zu eingesetzten Materialien. Neben rechtlichen Grundlagen werden auch häufige Fehlerquellen aufgezeigt und konkrete Tipps zur verständlichen Formulierung gegeben. Ein weiteres Thema ist der Unterschied zwischen digitalen und handschriftlichen Berichten sowie der Nutzen standardisierter Vorlagen. Auch die korrekte Einbindung von Fotos und Skizzen sowie die strukturierte Archivierung sind zentrale Aspekte. Abgerundet wird der Ratgeber durch Formulierungsbeispiele, Hinweise zur Reklamationsabsicherung und einen Überblick über die Vorteile digitaler Formularlösungen wie sie Formilo anbietet. Der Reparaturbericht dient damit nicht nur der Information, sondern ist ein wertvolles Qualitäts- und Nachweisinstrument.

Suchen Sie eine Vorlage für einen Reparaturbericht?

Laden Sie eine bereits vorbereitete Version herunter oder lassen Sie eine individuell angepasste Vorlage erstellen.

Einführung in die Reparaturdokumentation

Ein Reparaturbericht gehört zu den wichtigsten Dokumenten im handwerklichen Alltag. Ob bei der Instandsetzung von Maschinen, elektrischen Anlagen, Sanitärsystemen oder sonstiger Technik – die ordnungsgemäße Dokumentation jeder Reparatur schafft Transparenz, schützt vor Missverständnissen und dient im Streitfall als Absicherung. Wer professionelle Dienstleistungen anbietet, sollte ebenso professionell dokumentieren – und zwar nachvollziehbar, vollständig und standardisiert.

Dabei geht es nicht nur um eine Pflichtübung für Archiv oder Buchhaltung, sondern um ein Werkzeug, das Prozesse verbessert, die Qualität sichert und die Kundenkommunikation vereinfacht. Eine gut strukturierte Dokumentation hilft auch dem Betrieb selbst: Sie erleichtert Folgeeinsätze, spart Rückfragen, beschleunigt Freigabeprozesse und macht Mängel bei wiederkehrenden Fehlerbildern sichtbar.

Ein häufiger Irrtum: Ein handschriftlicher Rapportzettel mit ein paar Zeilen reicht aus. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ein professioneller Reparaturbericht erfasst sämtliche relevanten Informationen – klar, sachlich und nachvollziehbar.

- Wird bei Haftungsfragen als Beweismittel herangezogen

- Reduziert Rückfragen durch vollständige Informationen

- Erleichtert interne Abläufe und Nachverfolgung

- Dient als Nachweis gegenüber Versicherungen oder Auftraggebern

- Zeigt dem Kunden Professionalität und Sorgfalt

- Hilft bei der Auswertung von Fehlerhäufigkeiten

- Standardisiert Prozesse im Unternehmen

- Schafft Klarheit bei externen Prüfungen oder Audits

Warum eine gute Dokumentation wichtig ist

Eine sauber dokumentierte Reparaturleistung ist nicht nur eine interne Gedächtnisstütze, sondern auch ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung. Gerade im Handwerk entscheidet sie oft darüber, ob ein Kunde Vertrauen aufbaut, ob bei Reklamationen Klarheit herrscht oder ob ein Betrieb seine Leistungen nachvollziehbar belegen kann. Ein präziser Reparaturbericht schützt nicht nur den Kunden – er schützt vor allem das Unternehmen selbst.

Besonders bei wiederkehrenden Störungen oder Garantiefällen wird die Bedeutung eines detaillierten Berichts offensichtlich. Wer hier schlampig dokumentiert, riskiert rechtliche Nachteile und muss sich auf Schätzungen oder Aussagen einzelner Mitarbeiter verlassen. Das ist weder effizient noch sicher. Ein strukturierter Bericht hingegen macht den Verlauf und Umfang der Arbeit jederzeit nachvollziehbar – auch Monate später.

Die Dokumentation ist zudem ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Werkstatt, Außendienst, Büro und Auftraggeber. Sie sorgt für Klarheit, verhindert doppelte Arbeiten und spart wertvolle Zeit. Eine gute Dokumentation kostet wenige Minuten – aber sie kann teure Fehler verhindern.

- Vermeidung rechtlicher Streitigkeiten: Ein vollständiger Bericht belegt, was geleistet wurde – bei Reklamationen ein entscheidender Vorteil.

- Klarheit bei Garantie und Gewährleistung: Dokumentierte Maßnahmen ermöglichen eine objektive Bewertung von Ansprüchen.

- Effiziente Abläufe im Betrieb: Alle Beteiligten haben Zugang zu denselben Informationen – das spart Rückfragen.

- Imagegewinn beim Kunden: Transparente Kommunikation stärkt das Vertrauen in die Fachkompetenz des Betriebs.

- Belegbarkeit technischer Probleme: Auch bei Serienfehlern oder Materialmängeln kann ein Reparaturbericht eine wichtige Rolle spielen.

- Nachvollziehbarkeit bei Prüfungen: Betriebsinterne oder externe Kontrollen lassen sich besser bestehen.

Gesetzliche und betriebliche Anforderungen an Reparaturberichte

Reparaturberichte sind nicht nur ein organisatorisches Hilfsmittel, sondern erfüllen auch konkrete rechtliche Anforderungen. In vielen Fällen gelten sie als Bestandteil der Dokumentationspflicht für Unternehmen, insbesondere wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherheitsrelevante Bereiche betreffen. Dazu zählen beispielsweise Elektroinstallationen, Heizungsanlagen oder Maschinen im gewerblichen Einsatz. Je nach Branche können gesetzliche Vorgaben, Normen oder Richtlinien verlangen, dass Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Inhaltlich gibt es zwar keine einheitlich gesetzlich vorgeschriebene Struktur, jedoch bestimmte Mindestanforderungen: Wer hat was wann warum und wie erledigt? Für den Betreiber oder Auftraggeber ist dieser Nachweis essenziell, etwa zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, zur Absicherung im Schadensfall oder gegenüber Behörden. Auch Versicherer fordern bei Schadenregulierungen häufig konkrete Nachweise über erfolgte Reparaturen oder durchgeführte Wartungen.

Abseits gesetzlicher Aspekte spielt auch die betriebliche Dokumentation eine zentrale Rolle. Unternehmen setzen auf Reparaturberichte, um Servicequalität zu sichern, Arbeitszeiten korrekt zu erfassen oder Materialverbräuche zu dokumentieren. Im Zusammenspiel mit Rechnungslegung, Lagerbuchhaltung oder Arbeitszeiterfassung wird der Bericht zur verbindlichen Informationsquelle. Deshalb sollte er mit der nötigen Sorgfalt geführt und digital oder in Papierform archiviert werden. In vielen Betrieben ist die lückenlose Dokumentation Teil interner Qualitätssicherungs- und Auditprozesse.

Unverzichtbare Inhalte eines Reparaturberichts

Ein vollständiger Reparaturbericht ist weit mehr als eine Notiz über ausgeführte Arbeiten. Er erfüllt juristische, organisatorische und kundenorientierte Funktionen – und genau deshalb kommt es auf die Inhalte an. Welche Informationen enthalten sein müssen, hängt zwar von Branche und Einsatzbereich ab, dennoch gibt es zentrale Pflichtbestandteile, die in keinem Bericht fehlen sollten. Fehlt eine dieser Angaben, kann das im Ernstfall unangenehme Folgen haben: von rechtlicher Angreifbarkeit bis zu verlorenen Aufträgen.

Das Ziel ist ein dokumentierter Leistungsnachweis, der von Dritten auch ohne Rückfragen verstanden werden kann. Je genauer und strukturierter die Informationen aufbereitet sind, desto besser lassen sich spätere Entscheidungen treffen – ob für interne Abläufe, Garantieansprüche oder Kundenkommunikation. Die folgende Übersicht zeigt, welche Elemente in einen professionellen Reparaturbericht gehören – unabhängig davon, ob digital oder handschriftlich geführt.

- Datum und Uhrzeit: Exakte Angaben zum Beginn und Ende der Reparatur – wichtig für Nachvollziehbarkeit und Abrechnung.

- Auftrags- oder Ticketnummer: Zur eindeutigen Zuordnung im System und zur Vermeidung von Verwechslungen.

- Ort der Reparatur: Adresse oder Einsatzort, insbesondere bei mobilen Außendiensten unerlässlich.

- Fehlerbeschreibung: Sachlich formulierte Schilderung des vorgefundenen Problems – idealerweise ergänzt durch Kundenangaben.

- Maßnahmenbeschreibung: Konkrete Darstellung der durchgeführten Arbeiten, inklusive Austauschteile oder Softwareupdates.

- Verwendete Materialien: Auflistung mit Mengenangaben – oft Grundlage für spätere Rechnungen.

- Unterschrift des Technikers: Nachweis über die fachgerechte Durchführung, teilweise ergänzt durch Kundenunterschrift.

- Hinweise oder Empfehlungen: Hinweise auf Folgemaßnahmen, Sicherheitsrisiken oder weiteren Klärungsbedarf.

Je nach Art der Reparatur können zusätzliche Angaben wie Seriennummern, Fotos, Prüfwerte oder Prüfzertifikate erforderlich sein. Solche Details steigern die Qualität des Berichts erheblich und reduzieren Rückfragen im Nachhinein.

Häufige Fehler bei der Dokumentation und wie man sie vermeidet

Viele Reparaturberichte enthalten vermeidbare Schwächen, die im Alltag kaum auffallen, im Streitfall oder bei Folgeeinsätzen jedoch große Auswirkungen haben. Unklare Formulierungen, fehlende Details oder lückenhafte Angaben sind typische Stolperfallen. Wer seinen Bericht nur “pro forma” ausfüllt, verliert schnell den Überblick – oder liefert seinen Kunden ein unprofessionelles Bild. Umgekehrt sorgt eine saubere Dokumentation für Verlässlichkeit und Vertrauen.

Gerade unter Zeitdruck werden Reparaturberichte häufig hastig ausgefüllt. Oft fehlen konkrete Beschreibungen, Materiallisten oder genaue Zeitangaben. In manchen Fällen wird auch die Unterschrift vergessen oder eine Maßnahme doppelt dokumentiert. Solche Fehler erschweren die interne Auswertung und können bei Reklamationen rechtlich problematisch werden.

Wer typische Fehler kennt, kann sie gezielt vermeiden. Der Aufwand ist gering, der Nutzen groß. Eine systematische Arbeitsweise und standardisierte Formulare helfen zusätzlich, die Qualität der Dokumentation dauerhaft hochzuhalten.

- Unpräzise Fehlerbeschreibung

- Keine genaue Angabe zu Zeit- oder Einsatzdauer

- Fehlende Seriennummern oder Gerätebezeichnungen

- Falsche oder doppelte Materialaufstellungen

- Unvollständige Maßnahmenbeschreibung

- Fehlende Unterschriften

- Verzicht auf Kundenhinweise oder Beschwerden

- Unleserliche oder unstrukturierte Handschrift

Tipps zur praxisnahen Formulierung von Einträgen

Eine Reparaturdokumentation entfaltet ihren vollen Nutzen erst dann, wenn die Inhalte klar, konkret und verständlich formuliert sind. Allgemeinplätze wie „alles gemacht“ oder „Problem behoben“ helfen weder dem Kunden noch dem eigenen Betrieb weiter. Entscheidend ist, dass jede Maßnahme präzise und sachlich beschrieben wird – ohne Interpretationsspielraum. Das bedeutet: kurze, aber vollständige Sätze, technische Details ohne Fachjargon, und nachvollziehbare Darstellungen der Reparaturschritte.

Viele Betriebe setzen auf Textbausteine oder interne Leitfäden zur Formulierung – ein hilfreicher Ansatz, solange er nicht zu monotonen Copy-Paste-Protokollen führt. Wichtig ist, dass die tatsächliche Maßnahme abgebildet wird: Was genau wurde getan? Warum? Mit welchem Ergebnis? Besonders bei wiederkehrenden Reparaturen lässt sich dadurch eine hohe Konsistenz in der Berichterstattung erzielen.

Hilfreich ist auch eine saubere Trennung von Beobachtungen, Kundenangaben und tatsächlichen Maßnahmen. Wer zusätzlich dokumentiert, welche Informationen vom Kunden stammen und welche vom Techniker, sorgt für Klarheit im Kommunikationsverlauf – besonders bei späteren Rückfragen oder Meinungsverschiedenheiten.

Digitale vs. handschriftliche Reparaturberichte

Reparaturberichte können sowohl handschriftlich auf Papier als auch digital per Tablet oder Smartphone erstellt werden. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile – entscheidend ist, welche Anforderungen der Betrieb und das Einsatzgebiet mit sich bringen. In vielen Fällen lohnt sich der Umstieg auf digitale Lösungen, da sie langfristig effizienter und weniger fehleranfällig sind.

Digitale Berichte lassen sich leichter archivieren, durchsuchen, weiterverarbeiten und standardisieren. Handschriftliche Berichte sind dafür unabhängig von technischer Ausstattung und für einfache Anwendungen schnell umsetzbar. Auch bei Kunden mit hohen Datenschutzbedenken kann Papier von Vorteil sein. Wer regelmäßig im Außendienst unterwegs ist oder viele Kundenberichte pro Tag schreibt, profitiert jedoch fast immer von einer digitalen Lösung.

- Digitale Berichte sparen Archivplatz

- Informationen sind jederzeit abrufbar

- Texte sind immer lesbar – keine Handschrift-Probleme

- Automatisierte Übergabe an Buchhaltung oder ERP möglich

- Unterschriften lassen sich digital erfassen

- Foto-Uploads direkt im Bericht möglich

- Vermeidung von Doppelerfassungen

- Standardisierung durch Pflichtfelder

Vorteile standardisierter Vorlagen im Handwerk

Im stressigen Arbeitsalltag bleibt oft wenig Zeit, um jedes Formular individuell auszufüllen. Standardisierte Reparaturvorlagen helfen dabei, die Dokumentation zu vereinfachen und gleichzeitig zu verbessern. Sie sorgen für Einheitlichkeit, erleichtern die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und minimieren das Risiko, wichtige Angaben zu vergessen. Statt jedes Mal aufs Neue zu überlegen, was eingetragen werden muss, arbeiten Fachkräfte mit einer klaren Struktur.

Gut gestaltete Vorlagen haben zusätzlich den Vorteil, dass sie auch optisch den professionellen Anspruch des Betriebs unterstreichen. Sie bieten ein sauberes Layout, klar definierte Bereiche und häufig auch vordefinierte Auswahlfelder, Checklisten oder Pflichtangaben. Gerade bei digitalen Formularen können Pflichtfelder die Vollständigkeit zusätzlich absichern.

Formulare lassen sich zudem problemlos branchenspezifisch anpassen – etwa für Elektro, Sanitär, Maschinenbau oder Dachtechnik. So entsteht für jeden Bereich ein ideal abgestimmtes Tool, das den Alltag erleichtert und die Qualität der Dokumentation steigert.

- Fehlervermeidung: Pflichtfelder verhindern das Vergessen relevanter Angaben.

- Zeitersparnis: Vorstrukturierte Inhalte reduzieren den Erfassungsaufwand.

- Einheitlichkeit: Alle Mitarbeiter dokumentieren nach demselben Prinzip.

- Schnellere Einarbeitung: Neue Kräfte verstehen Aufbau und Anforderungen auf Anhieb.

- Höherer Qualitätsstandard: Übersichtliche Formulare vermitteln Professionalität.

- Bessere Auswertung: Einheitliche Daten lassen sich leichter analysieren.

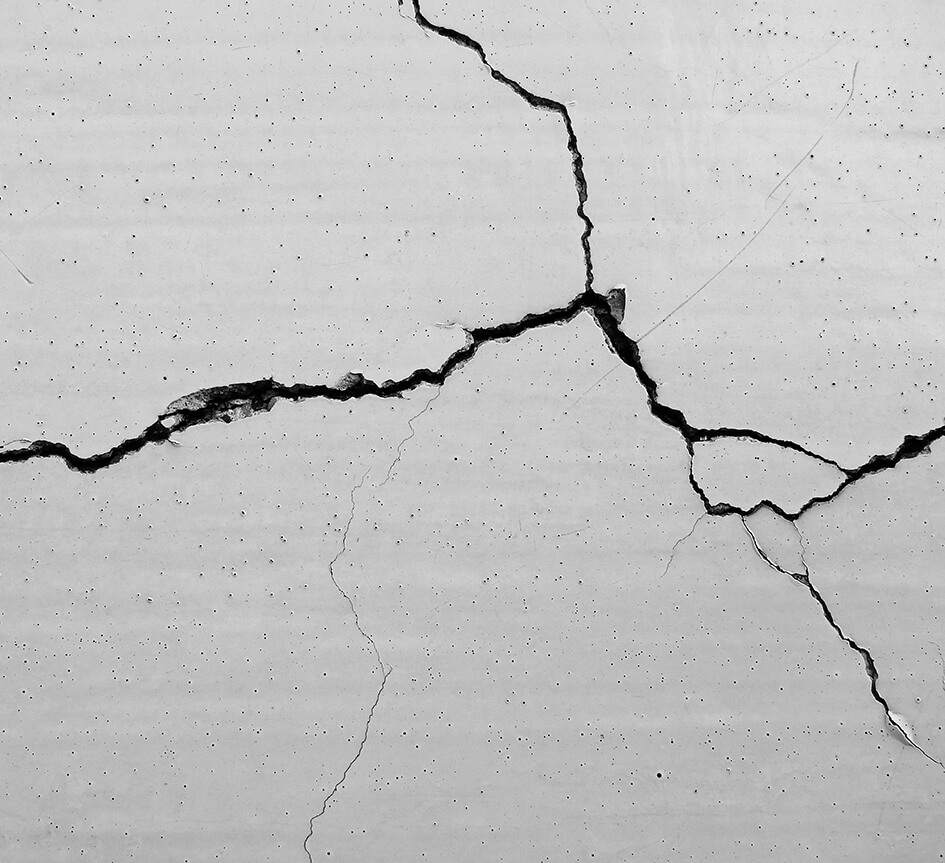

Was bei Fotos und Skizzen zu beachten ist

Fotos und Skizzen sind eine wertvolle Ergänzung für Reparaturberichte, insbesondere wenn der Zustand eines Geräts oder einer Anlage visuell dokumentiert werden soll. Sie bieten eine objektive Darstellung und helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Gleichzeitig erleichtern sie bei späteren Reklamationen oder Folgeeinsätzen die Einschätzung des früheren Zustands. Doch nur korrekt eingebundene Bilder entfalten ihren Nutzen – unkommentierte oder unsortierte Aufnahmen stiften eher Verwirrung.

Wichtig ist, dass Fotos immer mit einem kurzen Kommentar versehen und eindeutig zugeordnet werden. Idealerweise werden sie direkt im Bericht an der passenden Stelle eingefügt – ob digital oder als Anhang zum Papierbericht. Die Auflösung sollte hoch genug sein, um Details zu erkennen, gleichzeitig aber nicht unnötig Speicherplatz blockieren. Skizzen können hilfreich sein, wenn bestimmte räumliche Gegebenheiten, Leitungsverläufe oder technische Zusammenhänge erklärt werden müssen.

Gerade bei wiederkehrenden Einsätzen am selben Objekt bieten Bilder einen Mehrwert, weil sie den Verlauf dokumentieren. Bei sensiblen Einsatzbereichen sollte der Kunde vor der Aufnahme von Bildern informiert oder schriftlich um Erlaubnis gebeten werden. Datenschutz und Vertraulichkeit dürfen nicht vernachlässigt werden.

Rechtliche Relevanz der Dokumentation bei Reklamationen

Reparaturberichte können bei Reklamationen eine zentrale Rolle spielen – sei es im Streitfall mit einem Kunden, bei Auseinandersetzungen mit einem Lieferanten oder gegenüber der Versicherung. Wer die erbrachten Leistungen detailliert dokumentiert hat, kann belegen, was tatsächlich vor Ort passiert ist. Ein sauber geführter Bericht ist damit nicht nur ein internes Arbeitsmittel, sondern auch ein wichtiges Beweismittel.

Fehlt die Dokumentation oder enthält sie Lücken, kann das zu erheblichen Nachteilen führen. Aussagen stehen dann Aussage gegenüber, Fristen lassen sich schwer nachvollziehen und Ansprüche sind unter Umständen nicht mehr durchsetzbar. Gerade bei Gewährleistungsfällen oder Nachbesserungen ist eine lückenlose Dokumentation entscheidend.

Im Idealfall liegt zum Reparaturbericht auch die Unterschrift des Kunden vor – das erhöht die rechtliche Verbindlichkeit zusätzlich. Auch die Auflistung verwendeter Materialien, Hinweise zu besonderen Umständen oder empfohlene Folgearbeiten können rechtlich relevant sein. Wer professionell dokumentiert, schützt sich aktiv vor unangenehmen Konsequenzen.

- Beweissicherung im Streitfall: Ein lückenloser Bericht belegt den Reparaturverlauf eindeutig.

- Vermeidung von Rückzahlungen: Klare Angaben verhindern unberechtigte Reklamationen.

- Relevanz bei Versicherungen: Viele Versicherer verlangen Nachweise über Maßnahmen und Schäden.

- Gewährleistungspflichten absichern: Nachvollziehbare Angaben helfen bei Nachbesserungsforderungen.

- Kundenbindung durch Transparenz: Wer offen dokumentiert, schafft Vertrauen und wirkt professionell.

- Vermeidung von Haftungsrisiken: Bei sicherheitsrelevanten Arbeiten ist die Nachweisführung unerlässlich.

So organisiert man die Archivierung von Reparaturberichten

Digitale Systeme bieten hier klare Vorteile: Durchsuchbarkeit, schnelle Wiederauffindbarkeit und automatische Backups sind starke Argumente. Aber auch Papierarchive lassen sich mit klaren Ablagestrukturen effizient gestalten. Wichtig ist eine einheitliche Benennung der Dokumente und die Verknüpfung mit dem jeweiligen Projekt, Kunden oder Gerät. So wird die Reparaturhistorie transparent und auswertbar.

Eine strukturierte Archivierung reduziert Rückfragen, verkürzt Bearbeitungszeiten bei Rückläufern und sorgt dafür, dass kein wichtiger Bericht verloren geht. Auch bei Prüfungen durch Kunden, Auditoren oder Versicherer wirkt eine geordnete Ablage professionell und vertrauenswürdig.

- Alle Berichte mit Datum und Auftragsnummer versehen

- Einheitliche Dateibenennung oder Dokumentenstruktur

- Digitale Ablage nach Kunde, Objekt oder Gerätekategorie

- Papierberichte in nummerierten Ordnern oder Registern ablegen

- Backup-Strategie bei digitalen Systemen implementieren

- Zugriffsrechte für Mitarbeiter klar definieren

- Aufbewahrungsfristen gesetzlich prüfen und einhalten

- Berichte mit Fotos, Skizzen und Anhängen verknüpfen

Beispiele und Formulierungshilfen für Reparatureinträge

Viele handwerkliche Fehler bei der Dokumentation entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Unsicherheit beim Formulieren. Wer sich fragt, wie viel Text notwendig ist oder wie eine Maßnahme korrekt benannt wird, profitiert von konkreten Beispielen. Formulierungshilfen sind besonders für neue Mitarbeitende hilfreich, aber auch für erfahrene Fachkräfte eine Orientierung, um durchgängig professionell zu dokumentieren.

Wichtig ist, dass die Einträge sachlich, konkret und neutral bleiben. Wertungen oder Vermutungen („wahrscheinlich defekt“) haben in einem Reparaturbericht nichts zu suchen. Stattdessen sollte jede Maßnahme eindeutig beschrieben werden. Wenn Aussagen von Kunden zitiert werden, sind diese als solche zu kennzeichnen („Kunde meldet lautes Geräusch beim Einschalten“).

Beispiele für gute Formulierungen: „Lagerspiel an Umlenkrolle festgestellt, Bauteil ausgetauscht.“ „Durchflussmenge zu gering, Filter entfernt und erneuert.“ „Software-Update auf Version 4.2 durchgeführt, Anlage neu gestartet, Funktionstest erfolgreich.“ Solche Formulierungen zeigen kurz und klar, was gemacht wurde – ohne unnötige Ausschmückung, aber auch ohne relevante Informationen auszulassen.

Fazit: Der Reparaturbericht als Qualitätsnachweis

Ein gut geführter Reparaturbericht ist weit mehr als nur ein Formular. Er ist ein zentrales Werkzeug für Qualität, Rechtssicherheit und professionelle Außendarstellung. In ihm spiegeln sich die Sorgfalt und Verlässlichkeit eines Betriebs wider. Fehlerhafte oder lückenhafte Dokumentationen gefährden nicht nur den Nachweis erbrachter Leistungen, sondern auch das Vertrauen der Kunden.

Wer konsequent, klar und strukturiert dokumentiert, profitiert mehrfach: durch weniger Rückfragen, bessere Abläufe, rechtliche Absicherung und ein gestärktes Unternehmensimage. Der Aufwand ist gering – der Nutzen hoch. Vor allem digitale Lösungen schaffen dabei eine solide Grundlage für standardisierte und zukunftssichere Prozesse.

Ein Reparaturbericht ist nicht bloß Papier oder PDF. Er ist Ausdruck professionellen Handwerks.