Werkstattauftrag und Reparaturauftrag: Unterschiede und Einsatzbereiche

Werkstattauftrag und Reparaturauftrag sind zentrale Begriffe im Handwerk, unterscheiden sich aber in Zweck, Umfang und rechtlicher Wirkung. Während der Werkstattauftrag eine umfassendere Bearbeitung inklusive Analyse und Reparatur umfasst, konzentriert sich der Reparaturauftrag auf klar definierte Maßnahmen. Beide Dokumente enthalten Angaben zu Kunden, Gerät, Auftrag und Kosten. Unterschiede liegen u.a. in der Diagnosefreiheit und dem Umfang der Arbeiten. Der Werkstattauftrag eignet sich für komplexe Instandsetzungen oder Fehlersuchen, der Reparaturauftrag für gezielte Reparaturen mit klarer Fehlerbeschreibung. Rechtlich betrachtet haben beide ihre Tücken – vor allem bei Gewährleistung und Haftung. Moderne Werkstätten setzen zunehmend auf digitale Vordrucke, um Prozesse zu optimieren. Der Artikel zeigt auch auf, in welchen Fällen welches Formular ratsam ist, und erläutert die Bedeutung von Klarheit im Auftrag. Ein FAQ beantwortet typische Fragen, eine Faktensammlung liefert kompaktes Wissen. Wer professionell arbeiten will, sollte die Unterschiede kennen und passende Vorlagen nutzen – digital oder als PDF.

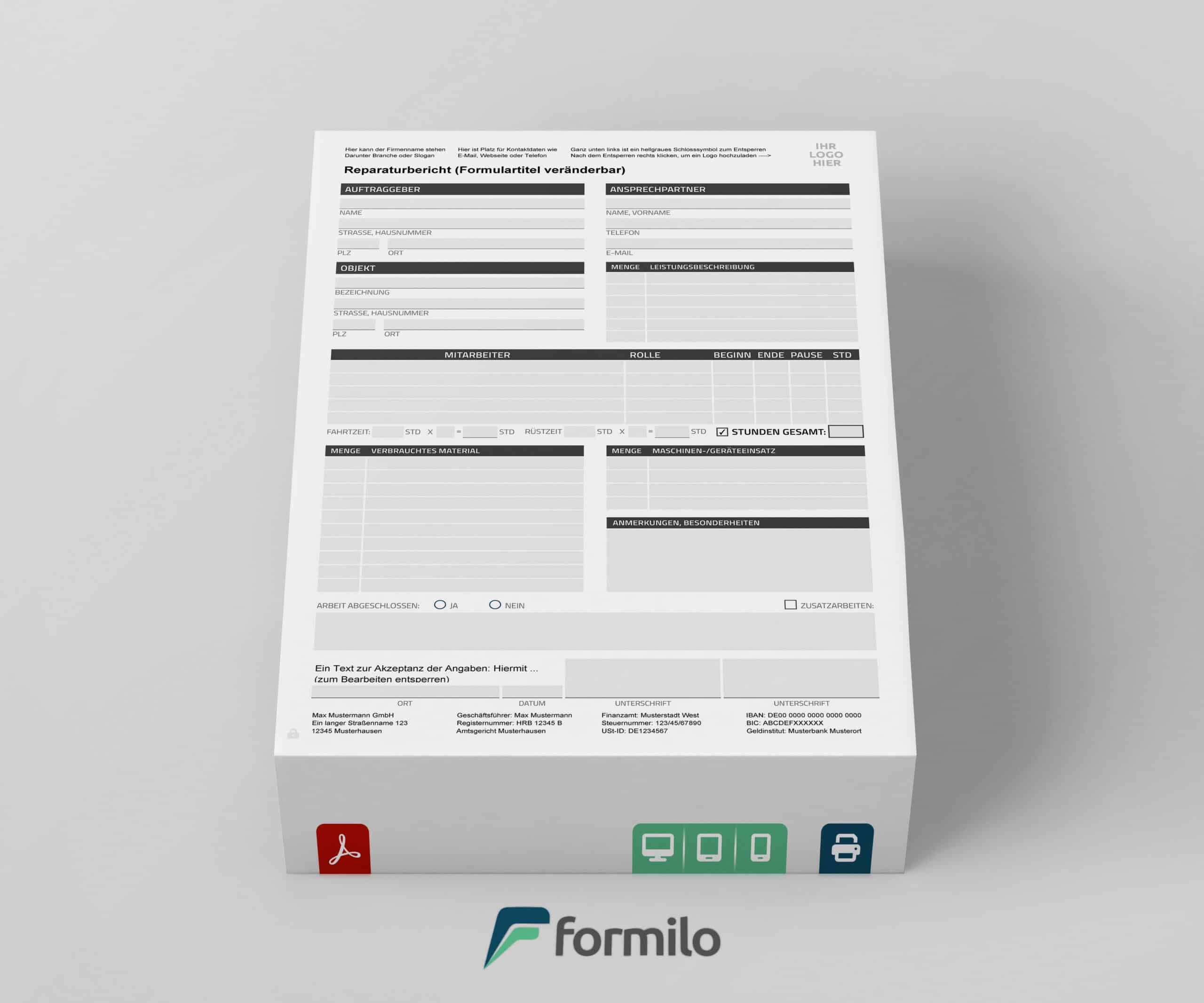

Suchen Sie eine Vorlage für einen Reparaturbericht?

Laden Sie eine bereits vorbereitete Version herunter oder lassen Sie eine individuell angepasste Vorlage erstellen.

Einführung in Werkstattauftrag und Reparaturauftrag

Im Handwerk gehören Werkstattauftrag und Reparaturauftrag zu den wichtigsten Formularen im täglichen Arbeitsablauf. Beide dienen der rechtssicheren Dokumentation von Leistungen, der Absicherung gegenüber dem Kunden und der klaren Aufgabenverteilung innerhalb des Betriebs. Dennoch werden die Begriffe häufig synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche Inhalte und Einsatzbereiche abdecken.

Die Unterscheidung hat praktische, rechtliche und organisatorische Relevanz. Je nach Form des Auftrags ergeben sich unterschiedliche Pflichten, Haftungsfragen, Abgrenzungen von Zusatzleistungen und Anforderungen an die Dokumentation. Gerade im Werkstattalltag können Missverständnisse zwischen Kunde und Betrieb entstehen, wenn Formulare falsch oder unvollständig ausgefüllt werden.

Dieser Artikel zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Werkstattauftrag und Reparaturauftrag, erklärt, wann welches Formular sinnvoll ist, und bietet konkrete Orientierung bei der Auswahl und Nutzung. Ziel ist es, die Abläufe in Werkstätten und handwerklichen Betrieben zu strukturieren, Fehler zu vermeiden und die Kommunikation mit Kunden zu verbessern.

- Beide Formulare sind rechtlich relevante Dokumente

- Sie regeln die Beauftragung und Durchführung von Reparaturleistungen

- Fehlende Unterscheidung kann zu Missverständnissen führen

- Werkstattauftrag erlaubt oft mehr Diagnosefreiheit

- Reparaturauftrag ist in der Regel auf konkrete Fehlerbehebung begrenzt

- Vordrucke sind als Papier- oder PDF-Version verbreitet

- Digitale Varianten bieten Effizienzvorteile

- Die Wahl des richtigen Formulars spart Zeit und Aufwand

Was ist ein Werkstattauftrag?

Ein Werkstattauftrag ist ein Dokument, mit dem ein Kunde einem Handwerksbetrieb einen allgemeinen Auftrag zur Überprüfung, Diagnose und Reparatur eines Geräts oder Fahrzeugs erteilt. Er ist typischerweise offen formuliert und gibt dem Betrieb die Möglichkeit, zunächst eine Fehleranalyse durchzuführen, bevor konkrete Arbeiten begonnen werden. Diese Offenheit ist besonders bei komplexen Schäden sinnvoll, deren Ursache nicht ohne Weiteres feststellbar ist.

Inhaltlich umfasst der Werkstattauftrag meist eine grobe Fehlerbeschreibung durch den Kunden, die Fahrzeug- oder Gerätedaten, Kundendaten, die beauftragte Werkstattleistung und ggf. Hinweise zu Freigaben bei Kostengrenzen oder Ersatzteilen. Er erlaubt dem Betrieb, nach der Diagnose einen Kostenvoranschlag zu erstellen oder direkt mit Reparaturen zu beginnen, wenn dies vorher vereinbart wurde. Die genaue Art der Arbeiten ist zum Zeitpunkt der Auftragserteilung also oft noch nicht vollständig bekannt.

Werkstattaufträge sind in vielen Bereichen des Handwerks üblich, etwa in Autowerkstätten, bei Haushaltsgeräte- oder Maschinenreparaturen. Sie bilden die Grundlage für eine erste Einschätzung, die Reparaturfreigabe und das spätere Reparaturprotokoll. Ein transparenter Umgang mit dem Kunden – etwa durch vorab vereinbarte Höchstbeträge oder telefonische Rücksprachen – ist dabei entscheidend, um rechtliche Fallstricke und Konflikte zu vermeiden.

Was ist ein Reparaturauftrag?

Ein Reparaturauftrag ist ein klar definierter Auftrag zur Durchführung bestimmter Instandsetzungsmaßnahmen. Im Gegensatz zum Werkstattauftrag wird hier nicht erst eine Diagnose gestellt, sondern der Kunde beschreibt bereits beim Erteilen des Auftrags den genauen Defekt oder das zu behebende Problem. Die beauftragte Werkstatt oder der Handwerksbetrieb führt dann ausschließlich diese konkret benannten Arbeiten durch.

Im Formular für den Reparaturauftrag wird genau festgehalten, welche Reparaturleistungen gewünscht sind – z. B. der Austausch einer defekten Wasserpumpe, die Reparatur eines Risses oder die Instandsetzung eines beschädigten Elektroanschlusses. Der Betrieb erhält keine pauschale Freigabe für weiterführende Analysen oder zusätzliche Maßnahmen. Alles, was über den ursprünglichen Auftrag hinausgeht, bedarf einer erneuten Rücksprache oder Freigabe.

Der Reparaturauftrag ist vor allem in Bereichen verbreitet, in denen Kunden die Ursache eines Problems kennen oder eine konkrete Leistung wünschen. Dazu zählen etwa Elektroinstallationen, Sanitärreparaturen, Glasreparaturen oder Schreinerarbeiten. Er bietet beiden Seiten rechtliche Klarheit: Die Werkstatt darf nicht mehr machen als vereinbart, und der Kunde kann sicher sein, keine überraschenden Zusatzkosten zu erhalten – sofern sich der Auftrag inhaltlich eindeutig formulieren lässt.

Typische Inhalte und Bestandteile eines Werkstattauftrags

Ein Werkstattauftrag ist mehr als nur eine Arbeitsanweisung. Er erfüllt gleichzeitig Funktionen der Dokumentation, Haftungsabsicherung und Leistungsdefinition. Damit er im Arbeitsalltag wirklich nützlich ist, müssen bestimmte Elemente enthalten sein. Nur so lassen sich Missverständnisse vermeiden und der Auftrag effizient und rechtssicher abarbeiten.

Anders als beim Reparaturauftrag steht hier nicht die konkrete Maßnahme im Vordergrund, sondern ein ergebnisoffener Arbeitsprozess: Überprüfung, Diagnose und gegebenenfalls Durchführung der Reparatur – sofern sie durch den Auftrag oder eine Kostenfreigabe gedeckt ist. Das bedeutet: Ein Werkstattauftrag muss sowohl den Einstieg (z. B. Problemaufnahme) als auch die Übergänge (z. B. Kostenschätzung, Freigabe) strukturiert erfassen.

Die folgenden Punkte gehören in jede Vorlage für einen Werkstattauftrag. Je nach Branche und Unternehmensgröße können einzelne Elemente angepasst oder ergänzt werden. Wichtig ist, dass der Auftrag nachvollziehbar, vollständig und verständlich aufgebaut ist.

- Kundendaten: Vollständiger Name, Adresse, Kontaktdaten, ggf. Kundennummer.

- Geräte- oder Fahrzeugdaten: Typ, Marke, Seriennummer, Zustand bei Abgabe.

- Fehlerbeschreibung durch Kunden: Freitextfeld oder Multiple-Choice, wichtig für spätere Rückfragen.

- Allgemeiner Auftragstext: Formulierungen wie „Überprüfung und ggf. Reparatur durchführen“ mit Ergänzungen.

- Kostengrenze oder Rückspracheklausel: Festlegung einer Freigabegrenze oder Hinweis auf Rückmeldung bei bestimmten Kosten.

- Datum, Unterschrift, Annahmebestätigung: Dokumentation des Übergabezeitpunkts und der Auftragserteilung.

- Optionale Zusatzleistungen: Hol- und Bringservice, Leihgerät, Reinigung etc., häufig als Ankreuzfeld.

- Hinweise auf AGB und Datenschutz: Verpflichtende Angaben bei geschäftlicher Nutzung.

- Interne Felder für Werkstatt: Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Name des Technikers, Bemerkungen.

- Freigabevermerke und Änderungsvermerke: Dokumentation von nachträglichen Freigaben, Kundenkontakt, Änderungen am Auftrag.

Typische Inhalte und Bestandteile eines Reparaturauftrags

Der Reparaturauftrag ist ein zielgerichtetes Formular für exakt benannte Arbeiten. Das unterscheidet ihn vom Werkstattauftrag, bei dem zunächst geprüft und dann entschieden wird. Beim Reparaturauftrag ist dagegen bereits vorab klar, was gemacht werden soll – die technische Diagnose liegt meist beim Kunden oder einem Gutachter. Dadurch wird das Formular zugleich kürzer, präziser und haftungsrelevanter.

Damit ein Reparaturauftrag seine rechtliche Funktion erfüllen kann, muss er sauber aufgebaut sein. Nur so wird verhindert, dass über die vereinbarten Arbeiten hinausgegangen wird oder unklare Verantwortlichkeiten entstehen. Die Inhalte sollten für Kunden verständlich, für Mitarbeitende eindeutig umsetzbar und für Dritte (z. B. bei Streitfällen) nachvollziehbar dokumentiert sein.

Die folgenden Bestandteile gehören in jede solide Reparaturauftrags-Vorlage – angepasst an Branche, Betrieb und Art der Reparatur. Im Zweifel gilt: lieber klarer und begrenzter formulieren als zu allgemein.

- Kundendaten und Erreichbarkeit: Anschrift, Telefon, E-Mail – wichtig für Rückfragen oder Terminabsprachen.

- Angaben zum reparierenden Betrieb: Firmenname, Ansprechpartner, ggf. Logo oder Formularkennung.

- Genau bezeichnete Reparaturmaßnahme: Eindeutige Beschreibung, z. B. „Austausch Thermostat Mischbatterie Modell XY“.

- Datum der Beauftragung: Rechtlich wichtig, da Fristen und Nachweise oft daran gebunden sind.

- Geplanter oder gewünschter Ausführungstermin: Bei Reparaturen mit Vor-Ort-Einsatz ein unverzichtbares Element.

- Materialeinsatz und Ersatzteile: Auflistung der verwendeten oder mitgelieferten Bauteile, auch für Lager und Abrechnung relevant.

- Kostenvoranschlag (optional): Bei größeren Reparaturen oder wenn gewünscht, kann dieser beigefügt werden.

- Unterschrift Kunde: Belegt die Beauftragung und den Leistungsumfang – Pflichtfeld.

- Hinweis zu Haftung und Gewährleistung: Kurze Klausel oder Verweis auf AGB, schützt beide Seiten.

- Vermerke zu Besonderheiten oder Rückfragen: Feld für interne Notizen oder Kundenhinweise, z. B. „Zugang zum Objekt nur über Hintereingang“.

Gemeinsamkeiten der beiden Auftragsarten

Werkstattauftrag und Reparaturauftrag unterscheiden sich zwar in ihrer Zielsetzung und Struktur, basieren aber auf denselben grundlegenden Prinzipien. Beide dienen der verbindlichen Erteilung von Arbeiten an einen Handwerksbetrieb und haben eine zentrale organisatorische und juristische Bedeutung im Betriebsalltag.

Die wichtigste Gemeinsamkeit ist die Funktion als schriftlicher Leistungsnachweis. Sie dokumentieren, dass ein Auftrag erteilt wurde, welche Leistungen gewünscht sind und zu welchen Bedingungen gearbeitet wird. Im Streitfall kann der ausgefüllte Auftrag zur Klärung beitragen – vorausgesetzt, er ist nachvollziehbar formuliert und unterzeichnet.

Außerdem enthalten beide Formulare zentrale Pflichtangaben wie Kundendaten, Beschreibung des Objekts oder der Problematik, Leistungsumfang, Ort und Datum sowie Raum für Unterschriften. Ob auf Papier oder digital – diese Standardstruktur ist in der Praxis weit verbreitet und sinnvoll. Auch mögliche Zusatzleistungen, etwa Hol- und Bringservice, Leihgeräte oder Kostenfreigaben, lassen sich bei beiden Auftragsarten integrieren.

Unterschiede: Werkstattauftrag vs. Reparaturauftrag

Obwohl Werkstattauftrag und Reparaturauftrag oft ähnlich aussehen, unterscheiden sie sich in mehreren entscheidenden Punkten. Diese Unterschiede betreffen nicht nur die inhaltliche Ausgestaltung, sondern auch den Ablauf der Arbeiten, die rechtliche Absicherung und die Kommunikation mit dem Kunden. Wer im Betriebsalltag zwischen beiden Varianten wechselt, sollte die Differenzen kennen – auch im Hinblick auf Haftung, Gewährleistung und Kundenbindung.

Die Unterscheidung wird besonders relevant, wenn es um Nachforderungen, Streitigkeiten oder unklare Erwartungen geht. Während der Werkstattauftrag einen flexibleren Rahmen bietet, ist der Reparaturauftrag enger und klarer definiert. Die Wahl des falschen Formulars kann schnell zu Missverständnissen führen, etwa wenn ein Kunde denkt, er habe nur eine bestimmte Leistung beauftragt, der Betrieb aber aufgrund eines Werkstattauftrags auch zusätzliche Maßnahmen durchführt.

Im Folgenden sind die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Auftragsarten übersichtlich dargestellt. Diese Unterschiede sollten nicht nur inhaltlich bedacht, sondern auch bei der Formulargestaltung und Kundenkommunikation konsequent berücksichtigt werden.

- Zielsetzung: Werkstattauftrag dient zur Diagnose und anschließenden Reparatur, Reparaturauftrag nur zur Durchführung benannter Maßnahmen.

- Flexibilität: Werkstattauftrag erlaubt freie Maßnahmenwahl im Rahmen der Diagnose, Reparaturauftrag ist inhaltlich fix.

- Kostenstruktur: Beim Werkstattauftrag ist eine Kostenfreigabe oder Kostenvoranschlag üblich, beim Reparaturauftrag steht der Preis meist fest oder ist vorher klar umrissen.

- Kommunikationsbedarf: Werkstattauftrag erfordert oft Rücksprache nach der Diagnose, Reparaturauftrag in der Regel nicht.

- Haftungsrahmen: Beim Werkstattauftrag trägt der Betrieb ein höheres Risiko für Mehrkosten, beim Reparaturauftrag ist der Leistungsumfang begrenzt.

- Typische Anwendungsfälle: Werkstattauftrag bei unklaren oder komplexen Fehlerbildern, Reparaturauftrag bei klar benannten Defekten oder Austauschmaßnahmen.

- Dokumentation: Werkstattauftrag enthält oft Ergänzungen oder Änderungsvermerke, Reparaturauftrag bleibt meist unverändert.

In welchen Situationen eignet sich welcher Auftrag?

Die Entscheidung für einen Werkstatt- oder Reparaturauftrag sollte nicht spontan, sondern bewusst auf Basis der jeweiligen Ausgangslage getroffen werden. Beide Auftragsarten erfüllen verschiedene Zwecke, sprechen unterschiedliche Bedürfnisse an und eignen sich für unterschiedliche Szenarien im Handwerksalltag. Ein falscher Einsatz kann zu Konflikten, unnötigem Aufwand oder sogar rechtlichen Problemen führen.

Grundsätzlich gilt: Je klarer die Problemstellung, desto eher ist der Reparaturauftrag die richtige Wahl. Je unklarer die Fehlerursache, desto sinnvoller ist der Werkstattauftrag – inklusive Diagnosemöglichkeit und flexibler Entscheidungsfindung nach Analyse. Wichtig ist, dass der Kunde über die Art des Formulars aufgeklärt wird und dass die Erwartungen beider Seiten dokumentiert sind.

Die folgende Übersicht hilft bei der Einschätzung, welche Auftragsart für welche Situation besser geeignet ist. Sie dient als Entscheidungshilfe für Betriebe und kann auch zur Schulung von Mitarbeitenden verwendet werden.

- Unklare Fehlerursache: Wenn die Ursache eines Defekts nicht eindeutig ist, eignet sich ein Werkstattauftrag mit Diagnosefreigabe.

- Klare Fehlerbeschreibung durch Kunde: Bei exakt benannter Maßnahme (z. B. „Heizkörperventil tauschen“) ist der Reparaturauftrag ideal.

- Komplexe Systeme oder Fahrzeuge: Bei Autos, Industrieanlagen oder komplexer Technik ist ein Werkstattauftrag oft erforderlich.

- Geringwertige Reparaturen: Für kleine, eindeutig abgrenzbare Arbeiten ist der Reparaturauftrag zeitsparend und ausreichend.

- Rechtliche Absicherung bei Zusatzarbeiten: Bei möglichem Zusatzbedarf schützt der Werkstattauftrag besser vor unbezahlten Leistungen.

- Vor-Ort-Reparaturen mit festem Ziel: Monteure mit klarem Arbeitsauftrag sollten einen Reparaturauftrag mitführen.

- Servicefälle mit Abholung oder Bringdienst: Hier ist der Werkstattauftrag sinnvoll, da oft mehrere Fehlerquellen analysiert werden müssen.

- Kostengrenzen und Transparenz: Werkstattaufträge eignen sich gut für abgestufte Freigaben (z. B. „bis 150 € ohne Rückfrage“).

Rechtliche Bedeutung und Relevanz

Werkstattauftrag und Reparaturauftrag sind nicht nur organisatorische Hilfsmittel, sondern rechtlich relevante Dokumente. Sie gelten als Werkverträge im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 631 ff. BGB) und begründen beiderseitige Pflichten: Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Leistungserbringung, der Auftraggeber zur Zahlung. Gerade bei Auseinandersetzungen über Umfang, Qualität oder Preis der Arbeiten spielt die konkrete Ausgestaltung des Formulars eine entscheidende Rolle.

Ein gut formulierter Auftrag schützt vor Streitigkeiten. Wird der Umfang der Arbeiten nicht klar benannt oder fehlt die Unterschrift, können Kunden die Bezahlung verweigern oder Betriebe sich nicht ausreichend absichern. Auch für Fragen der Gewährleistung und Haftung ist entscheidend, ob ein konkreter Reparaturauftrag oder ein offener Werkstattauftrag vorlag – z. B. wenn es darum geht, wer die Verantwortung für Folgefehler trägt.

Besonders wichtig sind im rechtlichen Kontext: eindeutige Formulierungen, klar abgrenzbare Leistungen, dokumentierte Freigaben und die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten. Betriebe sollten immer darauf achten, dass Aufträge vollständig, leserlich und korrekt ausgefüllt sind. Digitale Lösungen bieten hier den Vorteil automatisierter Prüfungen, Pflichtfelder und rechtssicherer Archivierung.

Formate und Vordrucke: Papier, Word, PDF oder digital?

Die Wahl des richtigen Formats für Werkstatt- und Reparaturaufträge hängt stark vom Betrieb, den eingesetzten Geräten und der Arbeitsweise ab. Während in kleinen Betrieben oft noch Papierformulare genutzt werden, setzen viele Handwerksunternehmen heute auf digitale Lösungen, etwa ausfüllbare PDF-Vorlagen oder branchenspezifische Software. Entscheidend ist, dass das Formular zur täglichen Arbeitsweise passt – technisch, organisatorisch und rechtlich.

Unabhängig vom Medium muss jedes Formular vollständig, klar strukturiert und leicht nutzbar sein. Auch bei digitalen Varianten sollte immer eine Version vorliegen, die sich ausdrucken oder lokal speichern lässt. Der Trend geht jedoch klar in Richtung digitaler Vordrucke mit automatisierten Prozessen, Pflichtfeldern und Schnittstellen zur Verwaltung.

Im Folgenden sind gängige Formate für Werkstatt- und Reparaturaufträge mit ihren Eigenschaften und Vor- bzw. Nachteilen aufgeführt.

- Papierformular mit Durchschlag für Kunde und Betrieb

- Word-Datei zum Ausdrucken oder digital Ausfüllen

- PDF-Formular mit ausfüllbaren Feldern und fester Struktur

- PDF mit interaktiven Elementen (Dropdowns, Rechenfelder etc.)

- App-Formulare für Tablets oder Smartphones

- Branchensoftware mit integriertem Auftragsmodul

- Cloudbasierte Formularlösungen mit Kundenzugang

- Formulargeneratoren mit Export als PDF oder XML

Fazit: Klare Zuordnung spart Aufwand und minimiert Risiken

Werkstattauftrag und Reparaturauftrag sind keine austauschbaren Begriffe. Wer die Unterschiede kennt und gezielt nutzt, erhöht die Effizienz im Betriebsalltag, verbessert die Kommunikation mit Kunden und schützt sich vor rechtlichen Problemen. Beide Formulararten haben ihre Berechtigung – je nach Ausgangslage und Zielsetzung.

Digitale Formulare bieten zahlreiche Vorteile. Sie sind leicht archivierbar, ermöglichen eine schnelle Bearbeitung und reduzieren Fehler durch automatische Validierungen. Zudem lassen sich Daten einfach weiterverarbeiten und mit anderen Systemen verknüpfen. Allerdings erfordern sie eine entsprechende technische Infrastruktur und können für technisch weniger versierte Kunden eine Hürde darstellen.

Papierformulare hingegen sind universell einsetzbar und unabhängig von technischer Ausstattung. Sie können sofort vor Ort ausgefüllt und unterschrieben werden. Allerdings bergen sie das Risiko von Verlust oder unleserlichen Einträgen und erschweren die spätere Auswertung und Archivierung.

FAQ zum Thema Werkstattauftrag und Reparaturauftrag

Im Umgang mit Werkstatt- und Reparaturaufträgen tauchen immer wieder ähnliche Fragen auf – sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitenden in Handwerksbetrieben. Die wichtigsten Antworten haben wir hier übersichtlich zusammengefasst.

Es kann eine Diagnosepauschale berechnet werden, wenn dies vorab vereinbart wurde. Der Kunde zahlt dann für die Prüfung, nicht für eine Reparatur.

Nur, wenn eine Freigabe dafür vorliegt oder eine vorher festgelegte Kostengrenze nicht überschritten wird. Ansonsten ist Rücksprache Pflicht.

Ja, er gilt als Werkvertrag mit konkret beauftragtem Leistungsumfang. Änderungen oder Erweiterungen müssen nachträglich vereinbart werden.

Ja, aber diese müssen als neuer Auftrag dokumentiert werden – am besten mit neuem Formular oder Ergänzungsvermerk.

Wenn sie korrekt aufgebaut sind und eine revisionssichere Archivierung erfolgt: ja. Unterschriften können auch digital erfolgen (z. B. per Touchscreen).

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln Haftung, Zahlungsbedingungen, Gewährleistung etc. Sie sollten dem Auftrag beigelegt oder gut sichtbar vermerkt sein.

Ja, aber das ist im Streitfall schwer nachweisbar. Schriftliche Aufträge sind deshalb immer zu bevorzugen – egal ob auf Papier oder digital.

Unbedingt klären, dokumentieren und ggf. schriftlich bestätigen lassen. Änderungen sollten auf dem Formular oder in einem Protokoll notiert sein.

Wichtige Fakten zum Werkstatt- und Reparaturauftrag

Für den täglichen Einsatz im Handwerk ist es hilfreich, einige Schlüsselfakten zu Werkstatt- und Reparaturaufträgen parat zu haben. Diese Übersicht fasst zentrale Punkte kompakt zusammen und kann auch für Schulungen, Checklisten oder interne Leitfäden genutzt werden.

- Beide Auftragsarten sind rechtlich als Werkverträge einzuordnen

- Werkstattauftrag erlaubt Diagnosefreiheit, Reparaturauftrag ist auf konkrete Maßnahmen begrenzt

- Die Wahl des falschen Formulars kann zu Haftungsproblemen führen

- Klare Formulierungen und Unterschriften schützen vor Streitfällen

- Digitale Vordrucke bieten Effizienz- und Archivierungsvorteile

- Werkstattauftrag eignet sich für komplexe oder unklare Fehlerbilder

- Reparaturauftrag ist ideal bei bekannten Schäden oder Standardarbeiten

- Eine Kombination beider Arten ist in der Praxis oft sinnvoll

- Kostengrenzen und Rücksprachepflichten sollten immer klar definiert werden

- Interne Freigabe- und Änderungsvermerke erhöhen die Nachvollziehbarkeit