Rapportzettel vs. Reparaturzettel: Welche Dokumentation ist besser im Handwerk?

Im Handwerk sind Rapportzettel und Reparaturzettel zwei zentrale Dokumente zur Leistungsdokumentation – doch sie haben unterschiedliche Schwerpunkte. Während der Rapportzettel eher zeit- und arbeitsbezogen ist, dient der Reparaturzettel vorrangig der Beschreibung technischer Mängel und Reparaturmaßnahmen. Der Artikel vergleicht beide Varianten, zeigt typische Einsatzbereiche, Vor- und Nachteile sowie rechtliche Anforderungen auf. Zudem erfährst du, wann welcher Zettel besser geeignet ist und welche Inhalte zwingend dokumentiert werden sollten. Praxisbeispiele verdeutlichen den Nutzen beider Formulare. Für moderne Betriebe lohnt sich der Umstieg auf digitale PDF-Vordrucke mit Funktionen wie automatischer Berechnung oder Unterschriftsfeldern. Am Ende gibt es eine klare Empfehlung und wichtige Hinweise für die rechtssichere Handwerksdokumentation. Anbieter wie Formilo unterstützen mit hochwertigen, ausfüllbaren PDF-Vorlagen für den direkten Einsatz im Betrieb.

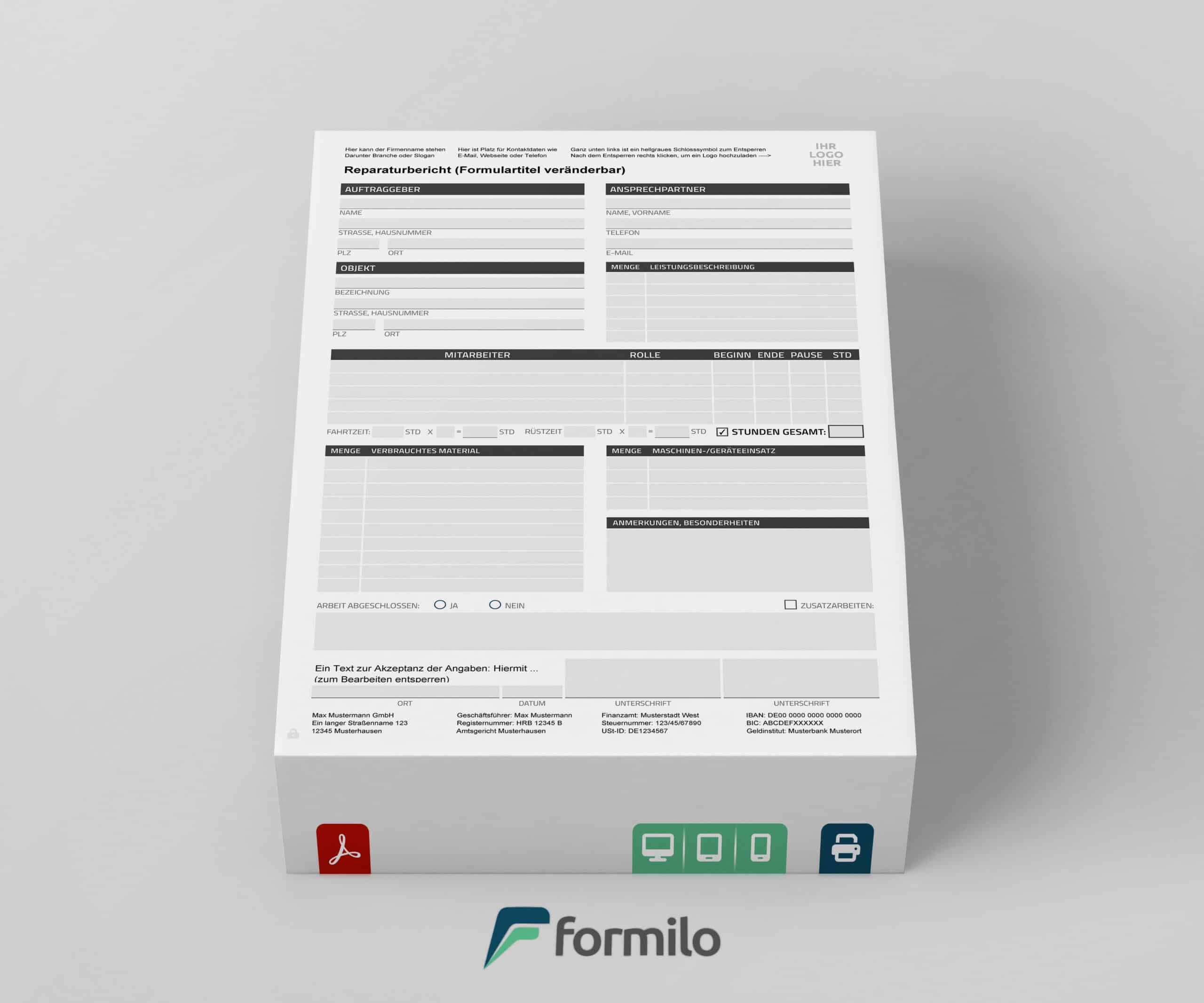

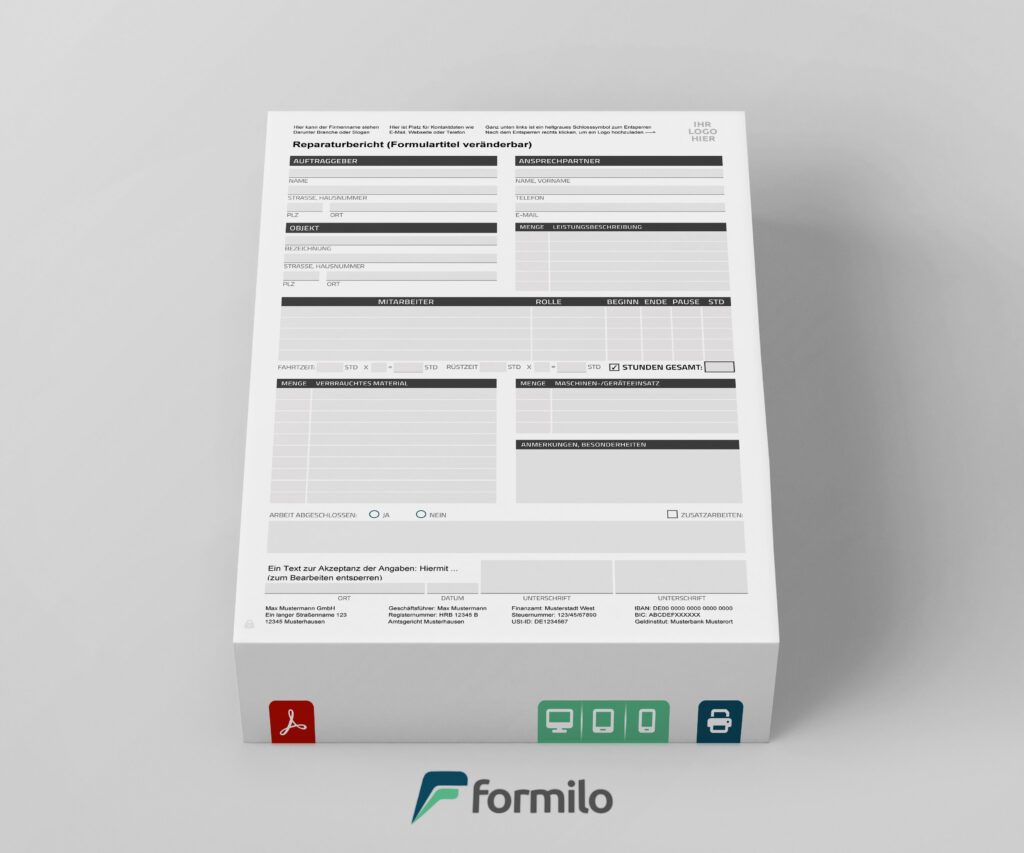

Suchen Sie eine Vorlage für einen Reparaturbericht?

Laden Sie eine bereits vorbereitete Version herunter oder lassen Sie eine individuell angepasste Vorlage erstellen.

Einführung: Rapportzettel und Reparaturzettel im Überblick

Im Handwerk sind Rapportzettel und Reparaturzettel zwei der wichtigsten Formulare, wenn es um die Nachweisbarkeit von Arbeitsleistungen und Materialeinsatz geht. Beide Vordrucke gehören zum betrieblichen Alltag in Gewerken wie Elektro, Sanitär, Malerhandwerk oder Schreinerei. Doch obwohl sie sich in Aufbau und Zweck ähneln, unterscheiden sie sich in ihrer Funktion erheblich. Diese Unterschiede zu kennen, spart nicht nur Zeit, sondern schützt auch vor rechtlichen und organisatorischen Problemen.

Ein Rapportzettel dient klassischerweise zur Stunden- und Tätigkeitsdokumentation eines Monteurs oder Teams auf der Baustelle. Er ist ideal für Tages- und Wochenberichte und wird oft mit dem Kunden vor Ort gegengezeichnet. Ein Reparaturzettel hingegen wird meist bei einem konkreten Reparaturauftrag eingesetzt. Er dokumentiert den Mangel, die ausgeführte Maßnahme sowie Ersatzteile und Aufwand – häufig mit dem Ziel, die Unterlagen an eine Versicherung, einen Kunden oder an interne Stellen weiterzugeben.

Dieser Artikel beleuchtet die Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Einsatzbereiche und rechtlichen Aspekte beider Dokumentationsarten. Außerdem erfährst du, wann welcher Zettel besser geeignet ist und wie du durch den Einsatz digitaler Vordrucke deine Prozesse deutlich vereinfachen kannst. Die richtige Wahl des Formulars hat mehr Einfluss auf den Arbeitsalltag, als viele vermuten – gerade dann, wenn mehrere Mitarbeiter, externe Stellen oder Nachkalkulationen betroffen sind.

- Rapportzettel = Zeiterfassung & Arbeitsbericht

- Reparaturzettel = Fehlerbeschreibung & Reparaturdokumentation

- Unterschrift des Kunden ist bei beiden üblich und wichtig

- Beide dienen dem Nachweis und der Abrechnung von Leistungen

- Reparaturzettel wird eher bei Einzelmaßnahmen genutzt

- Rapportzettel ist typischer im Bau und bei längeren Projekten

- Unterschiede liegen in Aufbau, Zweck und Zielgruppe

- Digitale Varianten sparen Zeit und verhindern Fehler

Unterschiede zwischen Rapportzettel und Reparaturzettel

Rapportzettel und Reparaturzettel sind sich auf den ersten Blick ähnlich: Beide dienen der Dokumentation handwerklicher Tätigkeiten. Doch in ihrer praktischen Anwendung unterscheiden sie sich deutlich. Der Rapportzettel ist für fortlaufende Leistungen gedacht – etwa bei Bauvorhaben, Wartungen oder Serienaufträgen. Er enthält in der Regel Tagesdaten, Tätigkeitsbeschreibungen, Arbeitszeiten und eingesetztes Personal. Ziel ist die Erfassung laufender Leistungen, oft für interne Zwecke oder zur Abrechnung nach Regie.

Der Reparaturzettel hingegen wird pro Auftrag angelegt. Er beschreibt meist ein konkretes technisches Problem, die dafür ergriffenen Maßnahmen und das Ergebnis der Arbeit. Er ist stärker auf Nachvollziehbarkeit ausgerichtet – für Kunden, Versicherer oder Qualitätssicherung. Auch Fotos und Unterschriften finden sich häufiger auf Reparaturzetteln. Ein weiterer Unterschied: Der Rapportzettel zielt auf Zeit, der Reparaturzettel auf den Zustand eines Objekts ab.

In der Praxis ergibt sich daraus auch ein Unterschied in der Detailtiefe. Rapportzettel sind oft schlanker und routinierter im Einsatz. Reparaturzettel sind meist genauer und umfangreicher dokumentiert. Wer den falschen Zettel nutzt, riskiert Nachforderungen, unvollständige Dokumentation oder Probleme mit der Beweiskraft. Deshalb ist es entscheidend, den richtigen Zweck im Blick zu behalten.

- Zielgruppe: Rapportzettel intern und für Regiearbeiten, Reparaturzettel oft für Kunden und Versicherungen

- Struktur: Rapportzettel meist tabellarisch, Reparaturzettel eher beschreibend

- Inhalte: Rapport = Zeiten & Personal, Reparatur = Fehler & Maßnahmen

- Verwendungsart: Rapport fortlaufend, Reparatur einmalig je Auftrag

- Dokumentationsumfang: Reparaturzettel meist detaillierter

- Unterschriften: Beide enthalten Kundenunterschriften, aber im Reparaturzettel oft wichtiger

Gemeinsamkeiten und typische Einsatzbereiche

Rapportzettel und Reparaturzettel unterscheiden sich zwar im Aufbau und Einsatzzweck, erfüllen jedoch in vielen Punkten ähnliche Funktionen. Beide dienen als schriftlicher Nachweis für erbrachte Leistungen, ermöglichen die interne Kontrolle von Arbeitsprozessen und schaffen Transparenz gegenüber dem Kunden. In der Regel wird der jeweilige Vordruck direkt beim Kunden vor Ort ausgefüllt und vom Monteur oder Techniker sowie vom Auftraggeber unterzeichnet. Damit sichern sich Betriebe rechtlich ab und beugen Unstimmigkeiten vor.

Typischerweise werden Rapportzettel auf Baustellen, bei Wartungsterminen oder im Rahmen länger laufender Projekte eingesetzt. Sie eignen sich besonders gut für die tägliche Dokumentation von Arbeitszeiten und Aufgaben. Reparaturzettel kommen häufiger bei einmaligen Einsätzen zum Einsatz, etwa bei technischen Störungen, bei Notdienst-Einsätzen oder bei Reparaturen einzelner Geräte oder Anlagen. Beide Zettelarten werden häufig in handwerklichen Betrieben wie Sanitär, Elektro, Klima, Maler oder Fensterbau verwendet.

In beiden Fällen spielen auch organisatorische Aspekte eine Rolle: Die ausgefüllten Formulare dienen oft der Abrechnung, der Archivierung oder der internen Nachvollziehbarkeit. Sie werden zunehmend digitalisiert, um den Dokumentationsaufwand zu minimieren und Abläufe effizienter zu gestalten. Ob Papier oder PDF – die Anforderungen an Genauigkeit und Vollständigkeit bleiben bestehen.

Anforderungen im Handwerk an die Dokumentation

Die Anforderungen an handwerkliche Dokumentation sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auftraggeber, Versicherungen und auch interne Qualitätsprozesse fordern präzise Nachweise über durchgeführte Arbeiten, verwendetes Material und aufgewendete Zeiten. Die Dokumentation muss nicht nur vollständig, sondern auch eindeutig und nachvollziehbar sein – unabhängig davon, ob sie in Papierform oder digital erfolgt. Dabei gelten rechtliche, steuerliche und oft auch branchenspezifische Vorgaben.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Nachvollziehbarkeit: Dritte – etwa Kunden, Prüfer oder Gerichte – müssen auch nach Wochen oder Monaten noch verstehen können, was genau geleistet wurde. Dazu gehört die verständliche Formulierung ebenso wie die klare Zuordnung von Ort, Datum, Personen und Materialien. Für viele Handwerksbetriebe wird es außerdem zunehmend wichtiger, dass die Formulare im Büro weiterverarbeitet, archiviert oder zur Rechnungsstellung genutzt werden können.

Die Dokumentation sollte im Idealfall auch zur Unternehmenssteuerung beitragen: Sie hilft bei der Kontrolle von Leistung und Wirtschaftlichkeit, dient als Schulungsunterlage und kann bei Reklamationen oder Streitigkeiten als Beweismittel eingesetzt werden. Deshalb lohnt es sich, bestehende Prozesse zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern – gerade bei häufig verwendeten Formularen wie Rapport- und Reparaturzetteln.

- Dokumentation muss vollständig und nachvollziehbar sein

- Korrekte Angaben zu Ort, Datum und verantwortlichen Personen

- Erbrachte Leistungen müssen konkret und verständlich benannt werden

- Verwendete Materialien inkl. Mengen und Artikelnummern angeben

- Arbeitszeiten differenziert aufschlüsseln (Anfahrt, Arbeit, Wartezeit)

- Kundenunterschrift oder Empfangsbestätigung notwendig

- Bei Reparaturen: Fehlerbeschreibung und Maßnahme dokumentieren

- Einheitliche Formularstruktur im Betrieb fördert Qualität

Vor- und Nachteile des Rapportzettels

Der Rapportzettel ist in vielen Handwerksbetrieben ein Standardformular. Er eignet sich besonders gut zur laufenden Erfassung von Arbeitszeiten, Tätigkeiten und eingesetztem Personal. Vor allem auf Baustellen oder bei längeren Projekten spielt er seine Stärken aus. Auch für interne Zwecke ist er ein wertvolles Instrument, um Auslastung, Aufwand und Projektfortschritt nachvollziehbar zu dokumentieren. Allerdings stößt der Rapportzettel bei sehr konkreten Maßnahmen oder bei technischen Störungen an seine Grenzen.

Seine Einfachheit ist gleichzeitig seine Stärke und Schwäche: Während er leicht auszufüllen ist und wenig Platz benötigt, fehlen ihm oft Felder für präzisere Informationen, etwa zur Störungsbeschreibung oder den verwendeten Ersatzteilen. Auch ist seine Beweiskraft in Streitfällen häufig schwächer, wenn keine konkreten Maßnahmen oder Ergebnisse festgehalten werden. Trotzdem bleibt der Rapportzettel für viele Betriebe unverzichtbar.

- Vorteil: Schnell einsetzbar – Der Rapportzettel ist einfach aufgebaut und kann auch ohne Schulung sofort verwendet werden.

- Vorteil: Tagesgenaue Zeiterfassung – Ideal für kontinuierliche Projekte mit wechselnden Aufgaben und Personal.

- Vorteil: Übersichtliche Darstellung – Klare Spaltenstruktur für Datum, Stunden, Tätigkeiten und Mitarbeiter.

- Vorteil: Geringe Fehleranfälligkeit – Standardisierte Felder erleichtern das korrekte Ausfüllen.

- Nachteil: Wenig Platz für Details – Keine Felder für Fehlerbeschreibung oder ausgeführte Maßnahmen.

- Nachteil: Geringe juristische Absicherung – Ohne genaue Angaben schwer nutzbar als Beweismittel bei Reklamationen.

Vor- und Nachteile des Reparaturzettels

Der Reparaturzettel bietet eine strukturierte Möglichkeit, konkrete Mängel und die dazugehörigen Maßnahmen schriftlich festzuhalten. Gerade bei Einzelaufträgen, Störungsbeseitigungen oder technischen Reparaturen ist er das bevorzugte Dokument. Er enthält typischerweise Felder zur Beschreibung des Fehlers, der Ursachenanalyse, der ergriffenen Maßnahmen und eingesetzter Materialien. Diese Detailtiefe macht ihn wertvoll für die Nachvollziehbarkeit und juristische Absicherung – insbesondere gegenüber Kunden, Versicherern oder anderen Dritten.

Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass die Dokumentation bei Reparaturarbeiten häufig als Bestandteil der Leistung gewertet wird. Ein gut ausgefüllter Reparaturzettel kann helfen, Reklamationen abzuwehren, Diskussionen zu vermeiden oder bei Folgeschäden wichtige Hinweise zu liefern. Gleichzeitig erfordert der Reparaturzettel aber auch ein höheres Maß an Sorgfalt beim Ausfüllen, da mehr Informationen angegeben werden müssen als beim Rapportzettel.

Für den regelmäßigen Einsatz bei Routinearbeiten oder als Wochenübersicht ist der Reparaturzettel jedoch weniger geeignet. In solchen Fällen wäre der Aufwand unverhältnismäßig hoch. Auch neigen manche Handwerker dazu, aus Zeitdruck die Detailfelder zu knapp oder gar nicht auszufüllen – was wiederum seinen eigentlichen Zweck untergräbt.

Wichtige Inhalte und Pflichtangaben in beiden Formulararten

Unabhängig davon, ob ein Rapportzettel oder ein Reparaturzettel verwendet wird, gibt es grundlegende Pflichtangaben, die in keinem dieser Formulare fehlen dürfen. Diese sichern nicht nur die Nachvollziehbarkeit für Kunden und interne Stellen, sondern sind auch aus rechtlicher Sicht relevant. Besonders bei strittigen Fällen, Versicherungsfragen oder steuerlichen Prüfungen kann ein korrekt ausgefülltes Formular entscheidend sein. Die Inhalte sollten deshalb vollständig, sachlich und gut lesbar dokumentiert sein.

Der Rapportzettel konzentriert sich auf organisatorische Angaben wie Datum, Zeiten, Personen und Tätigkeiten. Der Reparaturzettel erfordert zusätzlich technische Informationen wie Fehlerbeschreibung, Maßnahmen, Ergebnis sowie die eingesetzten Materialien. Beide Formulare sollten außerdem eine Unterschriftenzeile für den Ausführenden und den Kunden enthalten, um die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen. Bei digitalen Formularen sind Unterschriftenfelder per Finger oder Maus üblich.

Gerade bei regelmäßig genutzten Vordrucken lohnt sich ein Blick auf die Struktur: Ein durchdachter Aufbau mit klaren Pflichtfeldern senkt das Risiko von Lücken, Missverständnissen oder Rückfragen. Für Betriebe empfiehlt es sich, standardisierte Vorlagen zu verwenden, die an die eigenen Prozesse angepasst sind – idealerweise digital und ausfüllbar.

Gerade bei regelmäßig genutzten Vordrucken lohnt sich ein Blick auf die Struktur: Ein durchdachter Aufbau mit klaren Pflichtfeldern senkt das Risiko von Lücken, Missverständnissen oder Rückfragen. Für Betriebe empfiehlt es sich, standardisierte Vorlagen zu verwenden, die an die eigenen Prozesse angepasst sind – idealerweise digital und ausfüllbar.

- Datum und Einsatzzeit (Beginn und Ende)

- Name des Mitarbeiters bzw. Teams

- Ort der Leistung bzw. Einsatzstelle

- Genaue Beschreibung der Tätigkeit oder Maßnahme

- Auflistung der eingesetzten Materialien

- Stundenerfassung pro Tätigkeit und Person

- Fehlerbeschreibung bei Reparatureinsätzen

- Unterschrift vom Kunden und ausführenden Mitarbeiter

Typische Fehler und rechtliche Risiken bei der Dokumentation

Fehlerhafte oder unvollständige Dokumentationen führen im Handwerk regelmäßig zu Problemen. Oft werden Leistungen nicht bezahlt, weil sie nicht ausreichend nachgewiesen wurden – oder es entstehen Streitigkeiten mit Kunden oder Versicherern. Auch intern kann eine lückenhafte Dokumentation zu Missverständnissen führen, etwa wenn mehrere Mitarbeiter an einem Auftrag beteiligt waren. Besonders problematisch wird es, wenn der Rapport- oder Reparaturzettel gar nicht unterschrieben wurde oder wichtige Angaben fehlen.

Hinzu kommen formale Schwächen: unleserliche Handschrift, fehlende Datumsangaben, falsch berechnete Zeiten oder unklare Materialangaben. Solche Mängel wirken sich nicht nur negativ auf die Beweiskraft aus, sondern schaden auch der Professionalität eines Betriebs. In der Praxis zeigt sich: Viele rechtliche Auseinandersetzungen könnten vermieden werden, wenn saubere und vollständige Formulare vorliegen würden.

Digitale Vordrucke können hier helfen – vorausgesetzt, sie sind logisch aufgebaut, Pflichtfelder vorhanden und die Eingaben validiert. Dennoch bleibt der sorgfältige Umgang mit der Dokumentation unerlässlich. Nur wer sich seiner Risiken bewusst ist, kann sie aktiv vermeiden.

- Fehlende Unterschriften: Ohne Gegenzeichnung durch den Kunden ist der Nachweis häufig wertlos.

- Unklare Tätigkeitsbeschreibung: Allgemeine Begriffe wie „Montage“ oder „Reparatur“ reichen oft nicht aus.

- Unvollständige Materiallisten: Fehlende Angaben führen zu Rückfragen oder unberechenbaren Kosten.

- Fehlerhafte Zeitangaben: Überlappende oder unrealistische Zeiten werfen Zweifel auf.

- Veraltete oder doppelte Vordrucke: Versionierung und klare Zuordnung sind Pflicht.

- Mangelnde Lesbarkeit: Handschriftlich schlecht lesbare Zettel gefährden die rechtliche Verwertbarkeit.

Wann ist welcher Zettel besser geeignet? Entscheidungshilfen

Die Wahl zwischen Rapportzettel und Reparaturzettel sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Beide Vordrucke erfüllen unterschiedliche Zwecke und sind jeweils für spezifische Einsätze optimiert. Wer sie falsch verwendet, riskiert Missverständnisse, Rückfragen und im schlimmsten Fall Zahlungsausfälle. Deshalb ist eine klare Entscheidung auf Basis des Einsatzszenarios essenziell – vor allem bei mehreren Mitarbeitenden, externen Auftraggebern oder wiederkehrenden Projekten.

Ein Rapportzettel ist immer dann sinnvoll, wenn über einen längeren Zeitraum Leistungen dokumentiert werden sollen – zum Beispiel bei Umbauarbeiten, Wartungsverträgen oder Projekten mit täglichen Einsätzen. Der Fokus liegt hier auf der Erfassung von Zeiten, Personal und Aufgaben. Wichtig ist eine strukturierte Tagesübersicht, die auch bei wechselnden Monteuren für Konsistenz sorgt.

Der Reparaturzettel spielt seine Stärke bei einmaligen Maßnahmen aus – insbesondere, wenn der Fehler oder Schaden genau dokumentiert werden muss. Er eignet sich für Störungen, Reparaturen an Geräten oder Notdiensteinsätze. Hier zählen technische Details, nachvollziehbare Maßnahmen und das Ergebnis. Wer ihn korrekt nutzt, sichert sich rechtlich ab und erleichtert die Weitergabe an Kunden oder Versicherer.

Digitale Varianten und Vorteile moderner PDF-Formulare

Immer mehr Handwerksbetriebe setzen auf digitale Formulare, um Rapport- und Reparaturzettel effizienter, rechtssicherer und fehlerfreier zu gestalten. Besonders interaktive PDF-Vordrucke haben sich etabliert, weil sie ohne spezielle Software nutzbar und einfach anpassbar sind. Sie lassen sich per Tablet, Smartphone oder Laptop ausfüllen und direkt vor Ort unterschreiben. Das reduziert den Papieraufwand, beschleunigt interne Abläufe und verbessert die Datenqualität.

Moderne PDF-Formulare bieten viele Funktionen, die klassische Papierformulare nicht leisten können: Automatische Berechnungen, Pflichtfeld-Prüfungen, Dropdowns für häufige Einträge oder Validierung von E-Mail-Adressen und Kundennummern sind nur einige Beispiele. Auch die Integration von Bildern, GPS-Koordinaten oder Skizzen ist möglich. Digitale Formulare lassen sich leicht archivieren, weiterleiten oder mit Softwarelösungen verknüpfen.

Ein weiterer Vorteil ist die bessere Lesbarkeit und Vollständigkeit: Handschriftliche Fehler entfallen, Pflichtfelder verhindern Lücken, und die Daten können standardisiert erfasst und ausgewertet werden. Betriebe, die auf digitale Varianten umstellen, sparen nicht nur Zeit, sondern verbessern auch die rechtliche Absicherung und das Erscheinungsbild gegenüber Kunden.

- Direkt auf Tablet oder Smartphone ausfüllbar

- Unterschrift mit Finger oder Maus möglich

- Automatische Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen

- Pflichtfelder verhindern unvollständige Angaben

- Fotos und Skizzen einbindbar

- Dropdown-Menüs für häufige Einträge

- Einheitliches Layout für alle Mitarbeiter

- Digitale Archivierung spart Zeit und Platz

Praxisbeispiele aus dem Handwerk: Wer nutzt was?

In der Praxis entscheiden viele Handwerksbetriebe situativ, ob sie einen Rapport- oder Reparaturzettel verwenden. Dennoch lassen sich typische Muster erkennen. Unternehmen, die viel im Projektgeschäft tätig sind – etwa im Hochbau, Trockenbau oder bei Installationen – greifen häufiger zum Rapportzettel. Hier geht es um tägliche Zeiterfassung und laufende Dokumentation. Für kleinere Servicefirmen mit Fokus auf Reparaturen oder Wartungen ist hingegen der Reparaturzettel oft das Mittel der Wahl.

Manche Betriebe nutzen beide Formulare parallel: Der Rapportzettel dient der internen Erfassung und Abrechnung, der Reparaturzettel wird dem Kunden übergeben oder archiviert. Digitale Lösungen machen das besonders einfach, da beide Formulare als Varianten desselben Systems aufgebaut sein können. Entscheidend ist, dass der Einsatz zum Arbeitsablauf passt und die Mitarbeiter geschult sind.

Diese Beispiele zeigen, dass eine individuelle Betrachtung sinnvoll ist. Kein Formular ist pauschal besser – es kommt auf den konkreten Anwendungsfall an. Wer seine Formulare gezielt auswählt, verbessert nicht nur die Organisation, sondern stärkt auch die eigene Außenwirkung.

- Elektrobetrieb: Verwendet Reparaturzettel für Fehlerdiagnosen, z. B. bei Sicherungskästen oder Sprechanlagen

- Dachdeckerfirma: Dokumentiert Wetter, Personal und Fortschritt täglich mit Rapportzetteln

- Klempnerbetrieb: Nutzt beide Formulare – je nach Auftragstyp

- Sanitärnotdienst: Reparaturzettel mit Fehlerbild und Sofortmaßnahme für Versicherungskunden

- Malerunternehmen: Erfasst mit Rapportzetteln Personalstunden pro Raum

- Fenstermontage: Kombiniert Materialliste im Rapportzettel mit Einbauprotokoll

Empfehlung: So sieht die optimale Dokumentation aus

Eine gute Dokumentation im Handwerk ist mehr als ein notwendiges Übel – sie ist ein zentrales Element für Qualität, Rechtssicherheit und Effizienz. Die optimale Lösung hängt vom Einsatzgebiet ab, sollte aber stets vollständig, klar strukturiert und leicht ausfüllbar sein. Dabei kommt es nicht nur auf den richtigen Vordruck an, sondern auch auf den konsequenten Einsatz und die Schulung der Mitarbeitenden. Wer auf strukturierte Vorlagen setzt, spart Zeit, minimiert Fehler und erhöht die Beweiskraft.

Für fortlaufende Baustellen und Projekte empfiehlt sich der Einsatz von standardisierten Rapportzetteln mit festen Spalten für Datum, Mitarbeiter, Tätigkeit und Zeit. Für Einzelaufträge, Reparaturen oder Serviceeinsätze sollte hingegen ein detaillierter Reparaturzettel mit Fehlerbeschreibung, Maßnahme und Materialliste genutzt werden. In beiden Fällen ist die Kundenunterschrift Pflicht – sie sichert die Leistung ab.

Die Zukunft liegt bei digitalen Formularen, da sie alle Anforderungen vereinen und zusätzliche Funktionen bieten. Wer seine Formulare digitalisiert, kann Prozesse automatisieren, Auswertungen erleichtern und sogar Schnittstellen zu ERP oder Buchhaltung schaffen. Die optimale Dokumentation ist digital, durchdacht und passgenau für den jeweiligen Einsatz.

Formilo als Anbieter interaktiver PDF-Vordrucke

Formilo ist einer der wenigen Anbieter im deutschsprachigen Raum, der sich auf maßgeschneiderte digitale Formulare für Handwerksbetriebe spezialisiert hat. Statt bloße Tools bereitzustellen, erstellt Formilo fertige, sofort einsetzbare Formulare – genau zugeschnitten auf die Anforderungen des Kunden. Das betrifft sowohl Rapportzettel als auch Reparaturzettel, die digital, ausfüllbar, automatisiert und rechtssicher gestaltet werden. Damit werden Fehlerquellen reduziert und die Abläufe im Betrieb deutlich vereinfacht.

Die PDF-Vordrucke von Formilo können mit vielen Funktionen ausgestattet werden: von Unterschriftenfeldern über Pflichtfeldprüfungen bis hin zu automatisierten Berechnungen und Material-Dropdowns. Dabei achtet das Team von Formilo auf eine klare Struktur, gute Bedienbarkeit und ein Design im Corporate Look des jeweiligen Betriebs. Die Formulare lassen sich in bestehende Prozesse integrieren und sogar mit anderen Softwarelösungen verbinden.

Betriebe, die mit Formilo zusammenarbeiten, profitieren von persönlicher Beratung, schneller Umsetzung und der Möglichkeit, sämtliche Formulare im Unternehmen auf ein neues Niveau zu heben. Auch die spätere Pflege, Erweiterung oder Schulung wird von Formilo übernommen.

- Individuell entwickelte Rapport- und Reparaturzettel

- Formulare direkt auf Mobilgeräten ausfüllbar

- Unterschrift per Finger oder Maus

- Automatische Berechnungen und Pflichtfelder

- Optik im Firmen-Design

- Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe

- Persönliche Beratung durch Formular-Experten

- Ideal für Handwerksbetriebe jeder Größe

FAQ zu Rapportzettel, Reparaturzettel und Dokumentation im Handwerk

Viele Handwerksbetriebe stellen sich immer wieder ähnliche Fragen rund um die richtige Dokumentation. Hier sind die häufigsten Fragen inklusive Antworten – kompakt zusammengefasst. Sie helfen bei der Auswahl, Nutzung und Optimierung von Rapport- und Reparaturzetteln im Alltag. Ziel ist es, typische Unsicherheiten auszuräumen und die Dokumentationsqualität zu verbessern.

Der Rapportzettel dokumentiert Zeit und Personal über mehrere Tage oder Wochen. Der Reparaturzettel bezieht sich auf einen konkreten Auftrag mit Fehlerbeschreibung und Maßnahmen.

Ja. Ohne Unterschrift fehlt die rechtliche Absicherung und der Nachweis für die erbrachte Leistung.

Bei laufenden Einsätzen, z. B. auf Baustellen oder bei Wartungsverträgen – wenn keine technische Maßnahme im Fokus steht.

Ja, viele Betriebe nutzen beides. Der Rapportzettel für die Zeiterfassung, der Reparaturzettel für technische Details.

Ja – wenn sie korrekt aufgebaut sind, Unterschriften ermöglichen und die Daten manipulationssicher gespeichert werden.

Dienstleister wie Formilo erstellen exakt auf den Einsatz zugeschnittene PDF-Vordrucke – inklusive Funktionen und Design.

Nützliche Fakten für Handwerker zur Dokumentationspraxis

Eine saubere Dokumentation spart nicht nur Zeit und Geld, sondern schützt auch vor rechtlichen Problemen. Wer Rapport- und Reparaturzettel richtig einsetzt, verschafft sich organisatorische Vorteile, stärkt die Kundenbindung und erhöht die eigene Professionalität. Die folgenden Fakten helfen Handwerksbetrieben dabei, ihre Formulare gezielt zu optimieren und konsequent im Alltag einzusetzen. Denn gerade in einem handwerklich geprägten Umfeld gilt: Gute Arbeit braucht gute Nachweise.

Ob digital oder auf Papier – Formulare sollten so aufgebaut sein, dass sie einfach auszufüllen, klar strukturiert und vollständig sind. Jedes fehlende Detail kann im Zweifel zum Problem werden. Digitale Varianten bieten dabei zahlreiche Vorteile, sind aber nur dann sinnvoll, wenn sie korrekt programmiert und praxisnah gestaltet sind. Spezialisierte Anbieter wie Formilo helfen dabei, den Dokumentationsprozess effizient und zukunftsfähig aufzustellen.

Je nach Betriebsgröße, Einsatzgebiet und Kundenstruktur können sich die Anforderungen unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, auf anpassbare und professionelle Vorlagen zu setzen, die den realen Arbeitsalltag abbilden – und nicht nur theoretische Anforderungen erfüllen.

- Unterschriften sind essenziell für Rechtsgültigkeit

- Pflichtfelder verhindern vergessene Angaben

- Digitale Vordrucke sparen langfristig Kosten

- Beweissichere Formulare stärken die Position im Streitfall

- Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter erhöht die Qualität

- PDF-Formulare sind unabhängig von Plattformen nutzbar

- Eine klare Formularstruktur spart Zeit beim Ausfüllen

- Interaktive Elemente erleichtern die Bedienung